Geschichte und „G’schichteln“ aus 2500 Jahren

Inhalt aktualisiert am 20.07.2025

Reiseleitung: Oberst i Gst a D David Accola, Reisechef der GMS

Sechs Reisetage

Erweiterte, neu konzipierte Wiederholungsreise (2009)

Thematische Umschreibung

Wien ist weit mehr als Johann Strauss und Kaiserschmarrn – aber natürlich gehören auch sie zur Geschichte dieser wunderschönen Stadt an der Donau.

Wir begegnen auf unserer Zeitreise schillernden Figuren wie Marcus Aurelius in Carnuntum, dem wohl bedeutendsten Römerlager am Limes Pannonicus.

Wir treffen uns mit dem Prinzen Eugen zum nachmittäglichen Kaffee in seinem wunderschönen Lustschloss im Marchfeld.

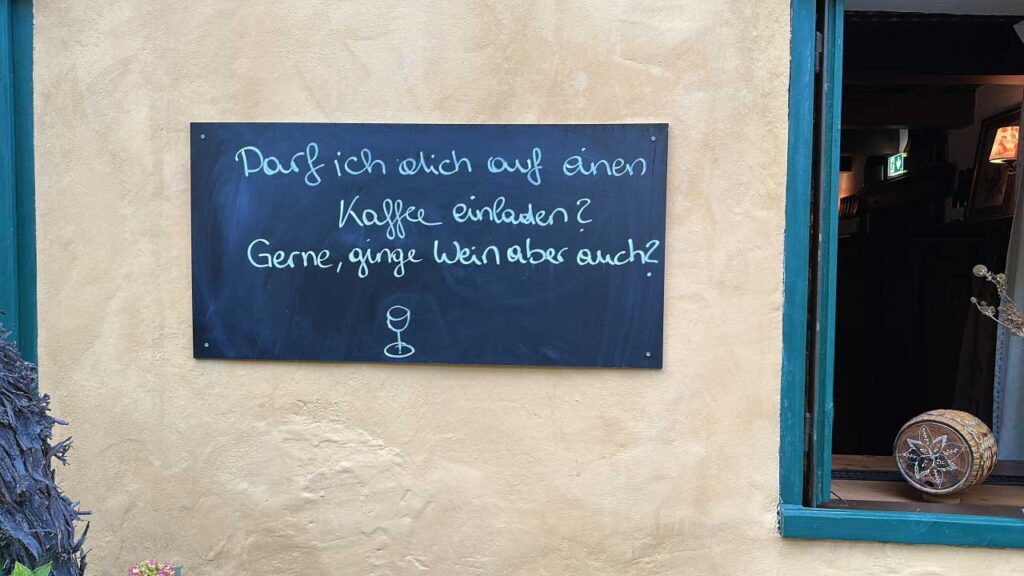

Ob uns Josef Schrammel abends persönlich in Wiens Wein- und Heurigenkultur einführt ist ungewiss, sicherlich aber ertönen seine Lieder am Fuss der Wiener Weinberge.

Der Phalanx habsburgischer Kaiser und Kaiserinnen, Erzherzoge und Prinzessinen begegnen wir einerseits in unserem Hotel, insbesondere aber während eines ausgedehnten Spaziergangs durch „Die Stadt“. Dabei lassen wir uns auftischen, was auch bei „Kaisers“ auf den Tisch kam und heute Inbegriff der eigentlich nicht existierenden Wiener Küche ist.

Dem dritten Babenberger Leopold begegnen wir im Kloster, während der inhaftierte Richard Löwenherz in Dürnstein nach wie vor auf den Sänger Blondel und uns wartet.

Franz Ferdinand und Sophie, den glücklich verheirateten und tragisch ums Leben gekommenen Opfern des weltbewegenden Attentats von Sarajewo, erweisen wir in deren Stammschloss die Referenz.

Wir begleiten Napoleon anlässlich seiner Donauüberquerung und treffen Karl, den Sieger von Aspern spätestens auf dem Schlachtfeld.

Jan Sobieski erwartet uns gleichentags auf dem Kahlenberg und wird ausführen, wie er mit seinem Entsatzheer den Grafen von Starhemberg und die Wiener 1683 aus der Pfanne haute oder auch nicht.

Gezwungenermassen werden wir auch den „Braunen“ Wienern und Österreichern begegnen, ohne aber ihnen einen offiziellen Besuch abzustatten.

Es wird spannend und anspruchsvoll – eine Wienreise in historisch chronologischer Reihenfolge zu konzipieren ist schlicht nicht möglich. „Dös moacht oba nix, san mr flexibel und schau mar moal! A echta Weaner geht ned unter“ und GMS-Reisende mit Sicherheit auch nicht.

Reiseprogramm

Erster Reisetag: Montag, 26. Mai 2025

Flug am Vormittag ab Zürich Kloten (10:40) mit Austrian Airlines nach Wien-Schwechat. Ankunft um die Mittagszeit. Empfang durch den Reiseleiter am Wiener Flughafen. Transfer im Car in den 3. Wiener Gemeindebezirk (Wien Landstrasse). Mittagessen im Arsenal. Nachmittags: Besuch des Heeresgeschichtlichen Museums zur optischen Einstimmung auf die Themen der nächsten sechs Tage.

Zimmerbezug im „ältesten Hotel Wiens“ **** für fünf Nächte im 2. Bezirk (Leopoldstadt), also in sehr zentraler Lage. Abendessen und Übernachtung im Hotel.

Zweiter Reisetag: Dienstag, 27. Mai 2025

Einführungsreferat zum Thema: Marc Aurel und Prinz Eugen nach dem Frühstück im Hotel. Fahrt mit dem Car nach Petronell-Carnuntum. Geführter Besuch „Auf den Spuren der Römer“ durch den archäologischen Kulturpark. Mittagessen in Carnuntum.

Nachmittags: Fahrt ins Marchfeld und Besuch des Schloss Hof mit einer Experten-Führung durch die Prunkräume und den Barockgarten aus der Zeit des Prinzen Eugen von Savoyen. Kaffee und Kuchen im Kräutergarten.

Fahrt nach Heiligenstadt im 19. Bezirk (Döbling).

Abendessen im „Heurigen am Pfarrplatz“. Rückfahrt mit den Wiener Linien ins Hotel. Übernachtung.

Dritter Reisetag: Mittwoch, 28. Mai 2025

Frühstück im Hotel, gefolgt von einem einführenden Referat zur Entwicklung Wiens zur Kaiserlichen Residenzstadt und die Wiener Küche. Spaziergang durch das „Viertel rund um den Stefansdom“, gefolgt vom Besuch der Schatzkammer mit all seinen weltlichen und geistlichen Reichtümern. Fortsetzung des Spaziergangs von der Hofburg via Ballhausplatz, Volksgarten und Rathaus zum Mittagessen in einem traditionsreichen Wiener Kaffeehaus.

Nachmittags: Fahrt mit den Wiener Linien in den 13. Wiener Bezirk (Hietzing). Verdauungsspaziergang durch den Schlosspark von Schönbrunn zur Gloriette. Kaffeepause (je nach Besucheransturm) bei prächtiger Aussicht auf das Lieblingsschloss von Maria Theresia.

Fahrt ab Hietzing zum Stadtpark mit bummelnder Referenzerweisung an die Wiener Musikgrössen (Strauss Sohn, Lehar, Stolz, Schubert, Bruckner und wie sie alle heissen). Fahrt mit der „Bim“ (Strassenbahn) entlang der Wiener Ringstrasse zum Schottenring, Zwischenhalte bei der Staatsoper, dem Burgring und dem Parlament. Mit der U-Bahn geht’s zum Karlsplatz, kurzer Spaziergang zur Albertina und Abschluss des Tages mit dem traditionellen Besuch eines der geschätzt einhundert Wiener-Würstelstände, die im Übrigen seit 2004 auf der UNESCO-Liste des immateriellen Kulturguts verzeichnet sind. Individuelles Abendessen und Rückkehr nach einem kulturell und kulinarisch vollgestopften Tag ins Hotel zur verdienten Übernachtung.

Vierter Reisetag: Donnerstag, 29. Mai 2025 (Auffahrtstag)

Frühstück im Hotel mit anschliessender Einführung in die Themen des vierten Tages. Fahrt im Car nach Klosterneuburg mit einer spezifischen Führung durch die wunderschöne Klosteranlage zu einer der dort nahezu in unbeschränkter Zahl vorhandenen Trouvaillen: dem Babenberger Stammbaum.

Fahrt durch das niederösterreichische Tullnerfeld nach Dürnstein in der Wachau, wo der Sage nach der Sänger Blondel den dort um 1192 inhaftierten Richard Löwenherz erkannt haben soll und seine Freilassung veranlasste.

Nach dem Mittagessen folgen wir der Donau flussaufwärts bis nach Artstetten. Besuch des dortigen Schlosses, einst Sitz des unglücklichen Erzherzogs Franz Ferdinand und seiner Frau Sophie von Hohenberg. Das Schloss ist immer noch im Besitz deren Nachkommen.

Führung durch das Museum und die Familiengruft, anschliessend Rückfahrt via St. Pölten nach Wien. Individuelles Abendprogramm mit der Möglichkeit eines Konzertbesuchs (Mozart, Haydn, Vivaldi) im Brahmssaal des Wiener Musikvereins.

Fünfter Reisetag: Freitag, 30. Mai 2025

Fahrt mit dem Car nach dem Frühstück und der Einführung in die Lobau. Spaziergang durch die dortigen Donau-Auen auf Napoleons Annäherungsweg vor der Schlacht bei Aspern.

Entschlussfassungsübung zum Thema: Flussübergang. Auswertung anlässlich eines verdienten Apéros an der Esslinger Furt. Mittagessen im Uferhaus von Orth. Nachmittags: Besuch der beiden Museen in Aspern und Weiterfahrt auf den Leopoldsberg.

Entschlussfassungsübung zum Thema: Flussübergang. Auswertung anlässlich eines verdienten Apéros an der Esslinger Furt. Mittagessen im Uferhaus von Orth. Nachmittags: Besuch der beiden Museen in Aspern und Weiterfahrt auf den Leopoldsberg.

Ausführungen zu den Donaukorrekturen, gefolgt von Überlegungen zur Türkenbelagerung und der Rolle des Entsatzheeres auf dem Kahlenberg.

Fahrt entlang der Höhenstrasse zum Türkenschanzplatz und weiter entlang des Gürtels ins Hotel. Schlussabend mit Wiener Tafelspitz zum Abendessen an der Wollzeile. Rückmarsch ins Hotel und Übernachtung.

Letzter Reisetag: Samstag, 31. Mai 2025

Frühstück und Check-out im Hotel. Anschliessend fahrt mit den Wiener Linien ins Museumsquartier. Private Führung durch das Kunsthistorische Museum Wien beim Maria Theresia Denkmal an der Ringstrasse.

Individuelle Zeit für eine Mittagsverpflegung und Einkäufe, sei es in der Maria Hilferstrasse oder aber auch auf dem Naschmarkt. Gepäckverlad im Hotel und Transfer nach Schwechat, Check-in. Rückflug: 18:40 mit Austrian Airlines nach Zürich, erwartete Ankunftszeit in Kloten: 20:00 Uhr.

Bestellung Reisedokumentation

Die Reisedokumentation ist erwerblich.

ZUR SAMMLUNG UNSERER REISEDOKUMENTATIONEN

DIE REISEDOKUMENTATION BESTELLEN

Der Reisebericht von Christine Sigg

Erster Reisetag: Das Heeresgeschichtliche Museum

Fahrt zum Arsenal mit Mittagessen in der «Wiener Cucina». Dem Namen Ehre machend, essen wir Lasagne und stärken uns körperlich und geistig auf die Entdeckung des Heeresgeschichtlichen Museums.

Das Heeresgeschichtliche Museum (als k.k. Hof-Waffenmuseum 1856 fertiggestellt) ist ein freistehender Trakt in der bedeutendsten profanen Baugruppe des Romantischen Historismus in Wien. Auf einem rechteckigen Grundriss in byzantinisch-maurischer Form erbaut, wurden die 31 Gebäude aus Anlass der Märzrevolution 1848 von 1849 – 1856 zur Absicherung gegen revolutionäre Aufstände errichtet.

Die Entscheidung zum Gesamtbau traf der 19jährige Kaiser Franz Joseph I. Mit dem Bau des k.k. Hof-Waffenmuseums wollte er eine «Ehrenhalle der Armee» schaffen lassen.

Es ist in der Tat ein beeindruckender Anblick, die um zwölf Pfeiler gruppierten, erhöht stehenden sechzig berühmtesten Feldherren von Österreich vom ersten Babenberger-Herrscher im 10. Jahrhundert bis zu dem Oberbefehlshaber der alliierten Truppen gegen Napoleon 1813/14 gegenüberzustehen. Ernst und respektheischend sehen sie uns an.

Ein einziger Nichtadliger befindet sich unter ihnen: Andreas Hofer, Sandwirt und Freiheitskämpfer gegen die bayerische und französische Besetzung Tirols. Noch heute wird er in seiner Heimat als Held verehrt. Gefangen genommen und 1810 in Mantua erschossen, bleibt seine Erinnerung in dem bekannten Lied «Zu Mantua in Banden, der treue Hofer war»…, der offiziellen Landeshymne Tirols, gegenwärtig.

Wie Karyatiden stehen sie da, die Verteidiger Österreichs, laden ein, die Treppe zu besteigen und in die Ruhmeshalle einzutreten. Einzelne Episoden ihrer Schlachten und Siege sind in 45 Fresken im Hauptsaal des Museumsgebäudes dargestellt. An den Wänden befinden sich Tafeln aus rotem Marmor mit den Namen der gefallenen Obersten und Generäle des kaiserlichen Heeres zwischen dem Ausbruch des Dreissigjährigen Krieges (1618) bis zum Ende des Ersten Weltkrieges (1918).

Ganz nach eigenem Geschmack und Interesse besichtigten die GMS-Reisefreudigen die anschliessenden Räume: Saal der Revolutionen, Radetzky-Saal, Kaiser Franz Joseph-Saal, Artillerie-Halle, Panzerhalle und Erster Weltkrieg und die Ausstellungsobjekte.

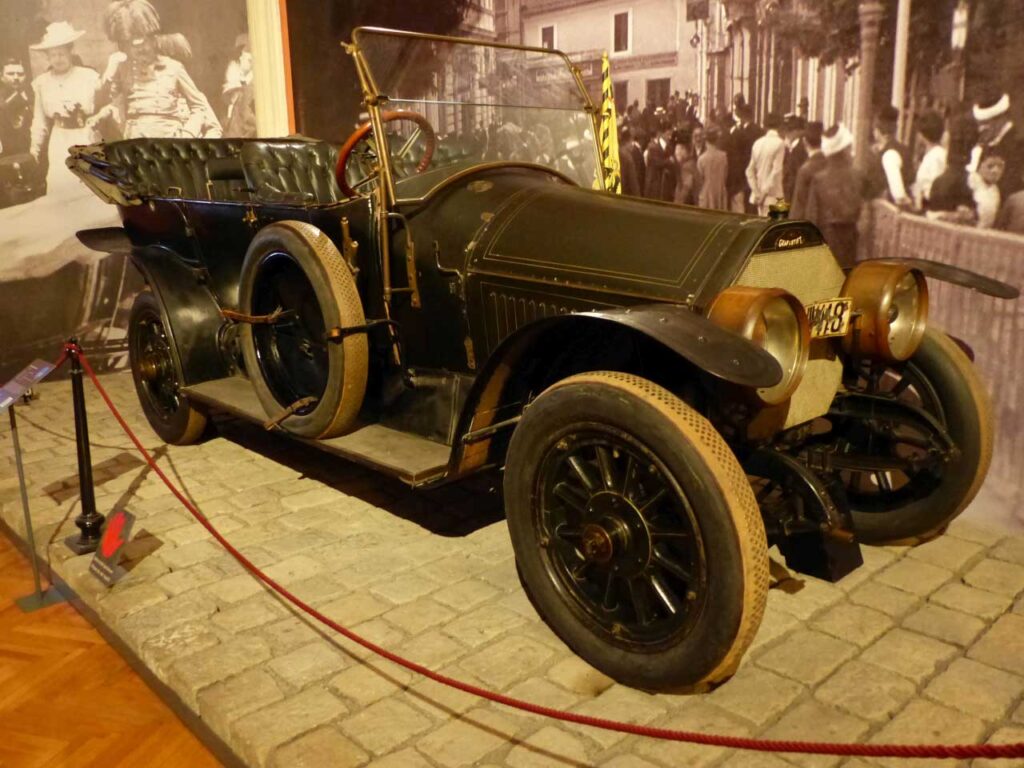

Der Ausstellungsraum über das Attentat von Sarajewo beleuchtet eindrücklich die Sekunden, die die Welt veränderten und den Ersten Weltkrieg hervorriefen:

Der österreichische Thronfolger, designierter Generalinspekteur der «Gesamten Bewaffneten Macht», nahm an den Manövern in Bosnien teil. Das Protokoll verlangte den Besuch der Landeshauptstadt Sarajewo. Unbeeindruckt der Warnungen vor Attentatsplanungen: «Unter einen Glassturz lasse ich mich nicht stellen. In Lebensgefahr sind wir immer. Man muss nur auf Gott vertrauen.» gelang es ihm sogar, eigenhändig eine Handgranate abzuwehren. Diese explodierte, beschädigte das nachfolgende Fahrzeug und verletzte mehrere Personen. Der Besuch im Rathaus wurde darauf abgekürzt, ein Besuch im Krankenhaus bei den verletzten Personen war vorgesehen.

Das Missverständnis über die geänderte Fahrtroute wurde zum Verhängnis: der Fahrer des ersten Fahrzeugs bog aus Unkenntnis der hiesigen Sprache falsch ab. Die Kolonne wurde zum Stehen gebracht, um umzukehren. Der Attentäter Gavrilo Princip, der unmittelbar nah stand, feuerte auf das Thronfolgerpaar. Beide starben unmittelbar nach den Schussabgaben.

Das originale Gräf & Stift-Automobil mit dem Einschuss der Kugel, die die Herzogin von Hohenberg traf und der Waffenrock des Thronfolgers mit dem Einschussloch sind ausgestellt, ebenso die Pistole Typ Browning M.1910/12 und eine Handgranate System Kragujevac.

An der Wand hinter dem Fahrzeug befindet sich eine Fotomontage des Ortes des Geschehens und ein Foto des Thronfolgerpaares beim Verlassen des Rathauses. Kurze Zeit später ereilte sie ihr tödliches Schicksal.

Einige Bemerkungen zur österreichischen Seemacht:

Die Flotte der k.k. Kriegsmarine war eine der zehn grössten Kriegsflotten der Welt. Ihre Hauptaufgaben waren die Sicherung der eigenen Küste und die Sicherung der österreichisch-ungarischen Handelsschifffahrt. Sie war auch ein Instrument der Forschung und Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse.

An die erste Weltumsegelung eines österreichischen Kriegsschiffes 1857/59 erinnern das Modell der Segelfregatte «Novara», Zeichnungen und Aquarelle, Bilder und Ausrüstungsstücke und an den Initiator dieser Reise, dem jüngeren Bruder Kaiser Franz Josephs, Konteradmiral Erzherzog Ferdinand Maximilian, dem leidenschaftlichen Seefahrer und unglücklichen Kaiser von Mexiko.

In der Ausstellung ebenso präsentiert ist die österreichisch- ungarische Nordpolarexpedition 1872/1874, die die Inselgruppe nördlich der grossen Doppelinsel Nowaja Semlja nach Kaiser Franz Joseph I. Franz Joseph-Land benannte. Sie besteht aus 191 Inseln, hatte im Jahr 2015 11 Einwohner und ist russisches Hoheitsgebiet.

Nach der ausführlichen Begehung des Heeresgeschichtlichen Museums war Zimmerbezug und gemeinsames Nachtessen im Hotel Stefanie willkommene Entspannung.

Zweiter Reisetag: Carnuntum und Prinz Eugen

Nach dem Einführungsreferat unseres Reiseleiters wurde hurtig in den Bus eingestiegen, der uns an eine der bedeutendsten Städte des Römischen Reichs nördlich der Alpen brachte. Andauernde Abwehrkämpfe gegen Germanenstämme jenseits der Donau machten die Präsenz einer grossen Anzahl Soldaten erforderlich.

Deshalb wurde am gegenüberliegenden Ufer an der römischen Limesgrenze um 6 n.C. ein Legionslager errichtet, das sich im Laufe der Jahrhunderte zu einem wichtigen militärischen, politischen und wirtschaftlichen Zentrum der römischen Provinz Pannonia entwickelte.

Unsere kompetente Führerin führte uns zuerst zum Amphitheater, bzw. zu den Überresten des bis 13.000 Zuschauer fassenden Baus. Erst im 20. Jahrhundert lokalisiert, konnte es durch aufgefundene Inschriftenquader zweifelsfrei als Amphitheater der Zivilstadt identifiziert werden. Für Gladiatorenkämpfe, Tierhatzen und Bürgerversammlungen verwendet, wurde es fast zur Gänze in Stein gebaut. Ein grüner Grasgürtel umfasst die ehemaligen Zuschauertribünen, deren zwölf Reihen nur mit viel Phantasie erahnt werden können. Vom einstigen Glanz blieb, durch Steinraub im 18. Jahrhundert schwer beschädigt, nicht mehr viel übrig.

In unmittelbarer Nähe des Amphitheaters befand sich die viertgrösste Gladiatorenschule der bekannten einhundert Anlagen im gesamten Römischen Reich. Von der Arena-Rekonstruktion aus Holz ist kaum etwas zu sehen.

Wir verliessen die «Panem et circenses»-Umgebung und traten in das Ausgrabungsgebiet der Zivilstadt. Sie zählt zu den bedeutendsten und am umfangreichsten erforschten antiken Ausgrabungsstätten in Österreich.

Am Beginn empfing uns ein wirklichkeitsgetreues Modell von Carnuntum:

Die Stadt bestand aus einem Legionslager, einer Militärsiedlung und einer Zivilstadt. Verbunden waren sie durch eine Strassensiedlung für Händler und Handwerker. Ihren rasanten Aufstieg (zu Beginn des 2. Jahrhundert zählte die Zivilsiedlung bereits 50.000 Menschen) verdankte die Stadt ihrer günstigen Lage am Kreuzungspunkt zweier Handelsrouten (Bernsteinstrasse, Donausüdstrasse) und den beiden Militärlagern, wo zeitweise bis 6500 Mann stationiert waren.

Die Römerstadt Carnuntum ist heute ein beeindruckendes Freilichtmuseum. Unser Guide begleitete uns zu den originalgetreuen Rekonstruktionen römischer Häuser, der eindrucksvollen Therme mit Heizung und ausgeklügeltem Wasserleitungssystem. Die Leitungen kamen aus den umliegenden Hügelzügen und sind teilweise noch heute in Betrieb. Die experimentelle Archäologie macht es möglich, aus Grabungen geborgene Fragmente als Anschauungs- und Vergleichsmaterial zu benützen und original nachzubauen. Alles wurde auf Grundlage archäologischer Befunde mit Originaltechniken wiedererrichtet. Einer der schönsten Räume war ein Esszimmer mit grüner Wand, dessen Verputz aus zerriebenem Marmor, Honig und Kalkfarbe bestand. Gemalte Blütengirlanden vervollständigten die elegante Ausstattung.

Bewohnerinnen und Bewohner Carnuntums fanden in der Therme alle Annehmlichkeiten zur Entspannung vor, man traf sich zum Plaudern und um Geschäfte abzuschliessen. Eine rekonstruierte Latrine mit Sitzgelegenheiten bot ebenfalls genügend Zeit und Musse zu diskutieren. Um das «Geschäft» angenehmer zu gestalten, wurde sogar ein Erzähler engagiert!

Einer der profiliertesten römischen Kaiser (26.4.121 – 17.3.180 n.C.) verbrachte einen bedeutenden Teil seiner Regierungszeit in Pannonien: Marc Aurel hielt sich während der Markomannenkriege in Carnuntum auf. Trotz hoher Verluste (20.000 römische Soldaten) gelang es ihm, die Angreifer zurückzuschlagen und die römische Herrschaft zu stabilisieren.

Unter seiner Herrschaft wurden Befestigungsanlagen, Infrastruktur (Strassen, Wasserleitungen, Thermen) verstärkt. Auch die Zivilstadt wurde erneuert und erweitert, die wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung erhöhte sich. Carnuntum wurde zum bedeutendsten römischen Zentrum in der Provinz Pannonia Superior. Berühmt wurde der Stoiker Marc Aurel durch seine Selbstbetrachtungen, philosophische Gedanken, die er auf Feldzügen niederschrieb. Wo er starb, ob in Vindobona (das heutige Wien) oder in Sirmium (heute Sremska Mitrovica in Serbien), ist nicht endgültig geklärt.

Seine Präsenz in Carnuntum und seine Schriften hinterliessen nicht nur einen bleibenden Eindruck in der Geschichte des Römischen Reiches:

Am hohen Markt in Wien (Stand des römischen Lagers) dreht Marc Aurel als Figur der Anker-Uhr jeden Tag um 13:00 seine stündliche Runde. Sein Kopf ziert die Fassade des Hauses am Stock-im-Eisen-Platz vor dem Stephansdom, und an der Ecke Marc-Aurel-Strasse/Sterngasse befindet sich seine Statue in einem Rundbogen des Eckhauses. Nicht weit davon, in der Nähe des Donaukanals, lädt das Hotel Marc Aurel zu einem Aufenthalt ein.

Nach dem eindrücklichen Besuch der Römerstadt Carnuntum führte uns der Bus zum erholsamen Mittagessen. Zu erwähnen wäre noch das ausserhalb der Stadt stehende «Heidentor», ein Siegesmonument aus dem 4. Jahrhundert, von dem nur noch ein einzelner Torbogen erhalten geblieben ist. Es repräsentierte Ruhm und Grösse des römischen Reiches – ein politisches und militärisches Signal. Der Name entstand im Mittelalter, als man die Herkunft nicht mehr kannte. Als Fotohintergrund bei untergehender Sonne versieht es heutzutage noch einen profanen Zweck.

Der Name Carnuntum ist nicht nur ein Begriff über die römische Vergangenheit, sondern ist eine eigenständige Weinbauregion zwischen Donau und Neusiedler See im Burgenland. Das ideale Klima – pannonische Einflüsse aus Ungarn und kühlende Winde aus den Alpen – ist ideal für vollreife, elegante Weine.

Schloss Hof

Über das Marchfeld erreichten wir unser nächstes Ziel: Schloss Hof, das tusculum rurale, sein Rückzugsort, wie es sein Besitzer, Prinz Eugen von Savoyen, zu benennen pflegte.

Das Marchfeld ist eine weite, flache Ebene zwischen Donau und March, eine der fruchtbarsten Argrargebiete Österreichs, sowie von kultureller und historischer Bedeutung. Seine Geschichte ist gezeichnet von blutigen Auseinandersetzungen. Schon römische Legionen verteidigten ihr Territorium gegen germanische Stämme und den aus dem Osten kommenden Hunnen. Babenbergische Ritterheere lieferten sich Gefechte gegen die Magyaren. Die entscheidende Schlacht auf dem Marchfeld (80.000 Krieger auf beiden Seiten) zwischen Rudolf I. von Habsburg und Ottokar II. von Böhmen 1278, in der der Böhmenkönig fiel, begründete die Herrschaft der Habsburger. Ironie des Schicksals: über 600 Jahre später endete hier im Marchfeld die Herrschaft der Dynastie. Im Schloss Eckartsau, eines der noch bestehenden acht Marchfeldschlösser, wenige Kilometer von Schloss Hof entfernt, verbrachte der letzte Kaiser von Österreich, Karl I. nach seiner Entmachtung die letzten Tage, bevor er im März 1919 ins Schweizer Exil abreiste. Durch seine strategische Lage nahe der Grenze zu Böhmen und Ungarn war das Marchfeld ein wichtiger Ort für Burgen und befestigte Anlagen. Viele davon wurden durch barocke Schlösser ersetzt.

Prinz Eugen suchte einen Besitz, der für die Jagd geeignet wäre. Ein kleines Renaissanceschloss in der Nähe der wildreichen Marchauen war geeignet. In kürzester Zeit liess er das Gebäude grosszügig erweitern und den Garten in ein barockes, in Terrassen gegliedertes Terrain umgestalten. Der alte Gutshof wurde zu einer weitläufigen Musteranlage umgebaut. Es war das letzte Bauprojekt von Prinz Eugen, der 1736 starb.

Nach dem Kauf durch Kaiserin Maria Theresia wurde das Schloss umgebaut und als Familiensitz genutzt. Nach ihrem Tod endete die intensive Nutzung, das Schloss wurde von den nachfolgenden Generationen meist nur auf der Durchreise benutzt.

1898 verpachtete Kaiser Franz Joseph den Landsitz an die k.k. Armee, die auf Schloss Hof ein «Reit- und Fahrlehrinstitut« errichtete. Vor dem Einzug der Soldaten wurde ein Inventar über kostbar angesehene Einrichtungs- und Kunstgegenstände angelegt, sie wurden nach Wien gebracht. Nach dem Ende der Monarchie wurden sie für die Ausstattung von Botschaften und Regierungsgebäuden verwendet.

Nach dem Abzug der Roten Armee 1945 und seiner Lage nahe am «Eisernen Vorhang» blieb Schloss Hof sich selbst und der Natur überlassen. Erst 40 Jahre später wurden anlässlich der stattfindenden Landesausstellung zum 250. Todestag Prinz Eugens umfangreiche Sanierungsmassnahmen ergriffen. Renovierungs- und Wiederherstellungsarbeiten dauern bis heute an. Dass sich die Räume auf Schloss Hof heute so zeigen wie zur Zeit Maria Theresias, ist den Schlossinventaren zu verdanken, die seit dem Tod Prinz Eugens bis zur Übergabe an die kaiserliche Armee 1898 umfangreiche Unterlagen angelegt hatten. So konnte das meiste des originalen Mobiliars aus Botschaften und offiziellen Gebäuden zurückgeholt werden.

Ein solch ungemein prächtiges Exemplar einer barocken Anlage ist in Kürze detailliert nicht zu beschreiben. Hier einige ausgewählte Hinweise:

- Die Kapelle und die Sakristei sind in ihrer barocken Möblierung wie zu Prinz Eugens Zeiten geblieben.

Kapelle im Schloss Hof - Die wunderbaren Stuckdecken und die Kamine, die ehemalige Bildersammlung sind ebenso zu sehen wie die akribisch nachgefertigten Tapeten und Möbelüberzüge, die aus kleinen Überresten der aufgefundenen Stoffstücke nachgewoben und bedruckt wurden.

- Die Appartements Maria Theresias zeigen ihre Vorliebe und ihren Geschmack in der Ausführung der Räumlichkeiten. Das Witwenappartement liess sie in Grau-Weiss-Tönen bemalen, um ihre Trauer über den Tod ihres Gemahls auszudrücken. Im Sitzzimmer hängen vier Bilder ihrer nach Italien verheirateten Kinder und deren Familien, was ihren ältesten Sohn, Kaiser Joseph II, angesichts des grossen Kindersegens seines Bruders Leopold, Grossherzog der Toscana zu dem Ausspruch verleitete: « Der Leopold ist ein wahrhaft trefflicher Bevölkerer»!

- Unter Prinz Eugen war der Barock vorherrschend, Maria Theresias bevorzugte den mittlerweile verbreiteten Klassizismus, was im Festsaal deutlich zu sehen ist.

- Durch die Sala Terrena, ein wundervoll gestalteter Raum mit üppigen Deckendekorationen, gelangten wir auf die Terrasse des Schlosses.

Sala Terrena

Wie aus einem riesigen Füllhorn hinausgeschleudert, haben in prachtvollen geometrischen Mustern Blumen, Pflanzen, Kräuter, weisse Kiesel ihren Platz zugewiesen bekommen. Einzelne Skulpturen und Brunnen waren zu sehen, wir mussten uns von dem überwältigenden Anblick aus zeitlichen Gründen trennen.

Nach der anstrengenden Begehung bot ein kleiner Halt im hauseigenen Lokal Erfrischung. In der barocken Umgebung musste auch der «Caffé» üppig ausfallen! Es gab «Caffé Goldener Engel» mit Schönbrunner Eierlikör und Schlagobers und selbstverständlich eine «Prinz Eugen Torte».

Gut gelaunt und gestärkt bestiegen wir den Bus, wohl wissend, dass uns nach einer Verdauungsfahrt der Heurige «Maier am Pfarrplatz» in Heiligenstadt mit einem vermutlich ebenso üppigen Buffet wie die Dekorationen im Schloss Hof erwartet.

Ein spannender und lehrreicher Tag ging mit der Rückfahrt ins Hotel zu Ende.

Dritter Reisetag: Kaiserliches Wien

David Accola führte nach seinem Referat über die Entwicklung Wiens zur kaiserlichen Residenzstadt die Reisegruppe in die alten Gassen der Inneren Stadt, vorbei am «Griechenbeisl». Das Haus Griechenbeisl hat mittelalterliche Bausubstanz, wurde im Barock umgestaltet und besitzt eine 700jährige Geschichte. Im 17. Jahrhundert siedelten sich griechische und levantinische Kaufleute an, wodurch das Viertel zum Griechenviertel wurde. An der Fassade erinnert eine Figur an den Bänkelsänger Augustin, ein Wiener Original, der im Pestjahr 1679 in eine Grube voll mit Pesttoten fiel. Am nächsten Morgen stieg er munter wieder hinaus. Durch seinen permanent hohen Alkoholpegel immun gegen die Infektion, entkam er dem Tod.

«Oh, du lieber Augustin, Augustin, Augustin, oh du lieber Augustin alles ist hin. Geld ist weg, Mädl ist weg, alles weg, alles weg, oh Du lieber Augustin, alles ist hin!» wird in feuchtfröhlicher Stimmung immer noch gesungen.

Die Rotenturmstrasse aufwärts spazierend, kamen wir zum wichtigsten Wahrzeichen Wiens: dem Stephansdom. Baubeginn 1137 als romanische Kirche, im 14. Jahrhundert im gotischen Stil errichtet, barocke Seitenaltare folgten. Er war jahrhundertelang das höchste Gebäude Europas.

Hoch verehrt wird ein Madonnenbild im rechten Seitenschiff. Es stammt aus Nordungarn und soll zu einem Marienfest zu weinen begonnen haben. Auf Befehl Kaiser Leopold I. wurde das Bild nach Wien gebracht, angeblich als Dank für den Sieg Prinz Eugens in der Schlacht bei Zenta gegen die Osmanen.

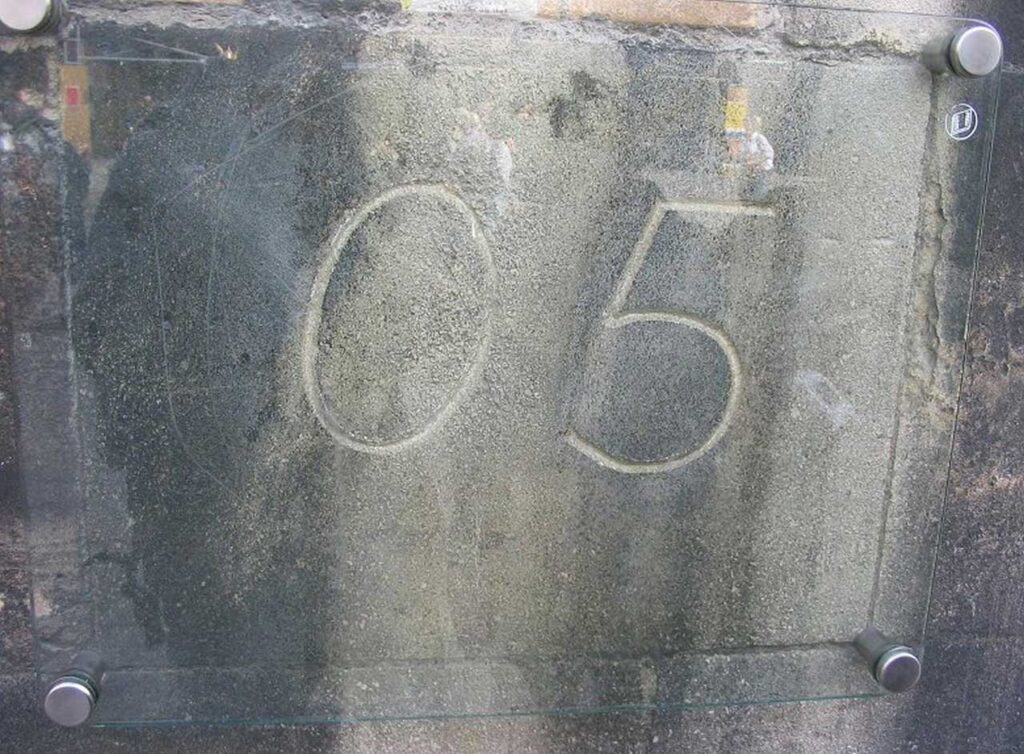

David Accola machte uns auf ein in Stein gemeisseltes Symbol auf der Westfassade rechts vom Riesentor aufmerksam, bestehend aus Buchstaben und Zahlen: O5. Es erinnert an den Widerstand während des Zweiten Weltkriegs. Es wurde heimlich von Widerstandskämpfern 1944/45 angebracht, zunächst weiss aufgemalt, dann eingeritzt.

O5 ist ein Chiffre-Code: das O steht für Österreich, die 5 für den 5. Buchstaben im Alphabet: E, das ergibt OE – Abkürzung für Österreich. Das Symbol war ein parteiübergreifendes Erkennungszeichen verschiedener Widerstandsgruppen. Das Ziel war: Freiheit für Österreich.

Wir bogen rechts auf den Graben ab und sahen uns die Pestsäule an. Sie gilt als eines der bedeutendsten Hochbarockdenkmäler Europas. Kaiser Leopold I. gelobte am Ende der Pestepidemie 1679, eine Dankessäule zu errichten. Sie gilt als Huldigung an das Haus Habsburg nach Pest und Türkenkriegen. Ein Engel wirft eine ausgemergelte Frauenfigur, die personifizierte Pest, in den Abgrund. Am Sockel betet Leopold I, der wie die meisten Habsburger eine hervorstehende Unterlippe hatte, sodass er im Volksmund «Fotzenpoidl» hiess.

Weiter ging es über den Kohlmarkt zur Burg und zur eindrücklichen Schatzkammer. Sie beherbergt die Krönungsinsignien des Heiligen Römischen Reiches, die Krone Rudolfs II., die spätere Kaiserkrone Österreichs, legendäre Objekte oder das burgundische Erbe. Die individuelle Besichtigung war zeitlich beschränkt, sodass sich jeder auf die Ausstellungsobjekte konzentrieren konnte, die ihn interessierten.

Herausheben möchte ich die prachtvolle Thronwiege des Sohnes Napoleon I. und seiner Frau Marie Louise von Österreich, dem König von Rom und späteren Herzog von Reichstadt. Sie war ein Geschenk der Stadt Paris an die Kaiserin und zählt zu den besonderen Exponaten. Aus über 280 kg Silber gefertigt, ist sie durch die Gestaltung ein Symbol für Frankreichs Ruhm und Grösse Napoleons. Nach der Niederlage Napoleons flieht Marie Louise mit dem Kind nach Österreich. Es wächst am Wiener Hof auf, lebt abgeschirmt und wurde militärisch ausgebildet. Napoleon Franz Bonaparte, so sein voller Name, war ein intelligenter, junger Mann, ernst und pflichtbewusst. Er starb im Alter von 21 Jahren im Schloss Schönbrunn an Tuberkulose. Seine sterblichen Überreste wurden auf Anordnung Hitlers 1940 von Wien nach Paris überführt. Er liegt im Invalidendom in Paris. Sein Herz aber, dass wussten die Räuber nicht, liegt immer noch in der Herzgruft der Habsburger in der Augustinerkirche, in eine Urne gebettet. Sie ist leicht erkennbar, denn sie ist von einem Band in den Farben der Trikolore umschlungen.

Zwei kleine Gemälde sind erwähnenswert: auf einem ist Maria von Burgund abgebildet, die einzige Tochter Karls des Kühnen, Herzog von Burgund, auf dem anderen Maximilian von Habsburg. Die Liebesheirat war der Grundstein für das Habsburgerreich in Europa und in der Neuen Welt. Die Heiratspolitik Maximilians war erfolgreich und brachte den Habsburgern weitere Gebiete ein. «Andere Länder mögen Kriege führen; Du, glückliches Österreich, heirate!» (Bella gerant alii, tu felix Austria nube)

Nach dem Besuch der Schatzkammer liessen wir uns das Wiener Schnitzel mit Erdäpfelsalat im Café Landtmann am Ring gut schmecken.

Der anschliessende Ausflug nach Schönbrunn mit dem Spaziergang zur Gloriette war wohltuend und entspannend. Eine Stärkung in Form von einer grosszügigen Portion Kaiserschmarrn mit Zwetschkenröster brauchte es wiederum vor dem Abstieg zum Schloss und der Heimfahrt mit der S-Bahn. Der Blick auf den Park und das Schloss ist für manche ein «Dejà Vu», aber immer wieder erhebend! Der prachtvolle Garten von Schloss Hof aber gefällt mit noch besser – Prinz Eugen hatte doch einen erlesenen Geschmack!

Zum Ausklang noch ein kurzer Sprung zur Albertina. Schloss Hof, die Albertina und die Augustinerkirche haben etwas gemeinsam: alle drei haben Bezug zu einem adligen Paar: die Albertina, wie der Name andeutet, war eine Gründung von Prinz Albert von Sachsen-Teschen, dem Gemahl von Maria Christina, der Lieblingstochter Maria Theresias. Es war die einzige Liebesheirat von allen ihren Kindern, die Maria Theresia gestattete. Sie heirateten nicht in der Augustinerkirche, der Hochzeitskirche der Habsburger, sondern in der Kapelle von Schloss Hof. Die Kaiserin schenkte dem Brautpaar Schloss Hof als Hochzeitsresidenz. Das Ehepaar war Statthalter der österreichischen Niederlande und residierte in Brüssel. Gemeinsam begannen sie eine beeindruckende Sammlung von Zeichnungen, Druckgrafiken und Kupferstichen zu erwerben, der Grundstein der Albertina war gelegt.

Da die Ehe kinderlos blieb, adoptierten die Beiden Erzherzog Karl von Österreich, den späteren Sieger von Aspern. Nach dem Tod Maria Christinas kehrte Prinz Albert nach Wien zurück und versah verschiedene Aufgaben am Hof. In der Augustinerkirche liess er von einem der grössten Bildhauer des Klassizismus, Antonio Canova, ein Kenotaph aus Marmor für seine verstorbene Frau erstellen. Die einzigen gravierten Worte lauten: Uxori Optimae, Albertus (der besten aller Ehefrauen, Albert). Und noch eine Gunst erhielten nur sie: beide Herzen liegen in einer einzigen Urne in der Herzgruft der Habsburger.

Vierter Reisetag: Klosterneuburg, die Wachau und Schloss Artstetten

Heute ist ein bedeutender Feiertag: «Christi Himmelfahrt». Was liegt näher als ein Besuch in Klosterneuburg, dem Augustiner-Chorherrenstift vor den Toren Wiens? Unsere Führerin wusste dieses interessante, aus mehreren Baustilen und verschiedenen Epochen bestehende Gebäude und seine besonderen «Trouvaillen» lebhaft vorzustellen: Der Sage nach wehte ein Sturm der Ehefrau des Babenberger Markgrafen Leopold III., Agnes, den kostbaren Brautschleier fort. Ihr Ehemann gelobte, falls dieser gefunden würde, am Fundort eine Kirche bauen zu lassen. Einige Jahre vergingen, bis sich während einer Jagd der Schleier in einem blühenden Holunderstrauch fand. Leopold III., der mit seiner Frau zahlreiche Klöster gründete, als vorbildlicher Herrscher verehrt und später heiliggesprochen wurde, löste sein Gelübde ein und liess an dieser Stelle 1114 eine romanische Kirche (Krypta) bauen. Umbauten im gotischen Stil (Chor) erfolgten im Mittelalter. Die bedeutendsten Umgestaltungen aber liess Kaiser Karl VI. im 17.und 18. Jahrhundert fertigen. Seine Ambition lag in der Nachahmung des Escorial, Klosterpalast 45km von Madrid entfernt und gegründet im 16. Jahrhundert von König Philipp II. von Spanien. War der eine streng im Renaissancestil erbaut, so fiel der Anbau an das Stift Klosterneuburg in den üppigen Darstellungen der Fassaden, Kuppeln, Stukkaturen ganz im Baustil des Barocks aus. Der ehrgeizige Plan Kaiser Karl VI., es seinem spanischen Vorfahren gleich zu tun, vier riesige Trakte um einen Innenhof zu verwirklichen, konnte durch seinen Tod und finanziellen Engpässen nicht mehr realisiert werden. Der Kaisertrakt als barocker Repräsentationsflügel wurde prunkvoll ausgebaut, die barocke Fassade, die Sala Terrena mit ihrer zentralen Kuppel blieb unvollendet. Eine besondere Sehenswürdigkeit ist der Babenberger Stammbaumzyklus vom 18. Jahrhundert, eine Serie von Bildern und Porträts der Babenberger Herrscher, minutiös umrahmt von ihren Attributen, Wappen und kurzen Lebensbeschreibungen.

Die Schatzkammer beherbergt neben liturgischen Gewändern, mittelalterliche Handschriften, Urkunden und dem Hofschatz der Babenberger als Highlights den österreichischen Erzherzogshut und im Reisealtar des heiligen Leopolds der Agnesschleier aus dem 12. Jahrhundert.

Die Stiftskirche konnten wir während des Gottesdienstes nicht à fond bestaunen, eine internationale Sehenswürdigkeit aber musste besichtigt werden. Es handelt sich um den Verduner Altar, eines der bedeutendsten mittelalterlichen Kunstwerke in Europa. Er besteht aus 45 Emailtafeln, gefertigt von Nikolas von Verdun 1181. Er zeigt Szenen aus dem Alten und Neuen Testament sowie aus dem Leben Jesu. Um das wirtschaftliche Überleben zu sichern, wurde das Stift bei der Gründung mit grossem Grundbesitz ausgestattet. Die Augustiner-Chorherren legten Weinberge an, die in Dokumenten seit dem 12.Jahrhundert ersichtlich sind. Das Stift Klosterneuburg betreibt das älteste bestehende Weingut Österreichs und ein Weinbauinstitut: über 900 Jahre ununterbrochene Weinkultur auf 108 Hektar Rebfläche!

Eine beliebte Volksbelustigung ist das «Fasslrutschen zu Leopoldi». Zum Gedenken an den Todestag des heiligen Leopold III. am 15. November findet jedes Jahr ein Fest statt. Das neben dem Stiftsgelände aufgestellte Tausendeimerfass aus dem Jahr 1704 mit 56.000 Litern Fassungsvermögen diente zur Lagerung des Zehentweins der Bauern. Erwachsene und Kinder klettern auf das Fass und rutschen über die andere Seite hinunter. Der Eintritt kommt sozialen Projekten zugute und ist ein lebendiges Stück Babenberger–und Klosterkultur.

Nach so viel geistlicher und weltlicher Schätze widmeten wir uns nach der Fahrt über die Donau in die bekannte Weingegend Wachau der Esskultur und genossen im Gebäude von 1753 des Hotels Richard Löwenherz das Mittagessen. «Richard Löwenherz», (Richard I. von England), ein mutiger, gerechter König, passierte auf dem Rückweg vom dritten Kreuzzug gegen Sultan Saladin in seine Heimat 1192 Österreich, beleidigte Herzog Leopold V., der ihn in Dürnstein einsperren liess. Er wurde freigekauft, England musste ein enormes Lösegeld zahlen. Die romantische Legende erzählt von seinem treuen Minnesänger Blondel de Nesle, der von Burg zu Burg zog und ein Lied sang, dass nur er und Richard I. kannten. Als der gefangene König das Lied aus der Zelle der Burg Dürnstein erwiderte, wusste Blondel, wo er gefangen gehalten wurde.

An Leib und Seele gestärkt, gelangten wir zum nächsten historischen Ort, das Schloss Artstetten. Unser Führer, ein Original mit unendlich viel Wissen, war der Schweizer Gruppe sehr zugetan und konnte nur mit Mühe seinen Redefluss bremsen. Hätte unser Reiseleiter nicht auf die zügige Besichtigung des Museums gepocht, wir wären höchstwahrscheinlich immer noch dort! Aber spannend waren seine Ausführungen allemal, er legte sein ganzes Herzblut in seine Ausführungen. Die Erwähnung des Schlosses datiert aus dem 13. Jahrhundert, entstand aber im Wesentlichen im 16.-19. Jahrhundert. Es wurde Habsburger Besitz. Nach dem Tod von Kronprinz Rudolf übernahm Erzherzog Franz Ferdinand, Sohn des jüngeren Bruders Kaiser Franz Josephs I., Karl Ludwig und seiner 3. Ehefrau Maria Annunziata von Bourbon-Sizilien, als Thronfolger der Habsburgermonarchie, das Schloss. Da er eine morganatische Ehe einging, musste er schriftlich und eidlich versichern, dass seine Ehefrau niemals den Titel einer Kaiserin oder Königin führen dürfe, seine Kinder aus dieser Ehe niemals erbberechtigt auf den Thron wären und nicht in der Kapuzinergruft, der Grabstätte der Habsburger begraben würden. Deshalb liess er unterhalb des Schlosses eine Gruft für sich und seine Familie bauen, nicht ahnend, dass er und seine Gemahlin so bald darinnen ihre letzte Ruhe finden würden.

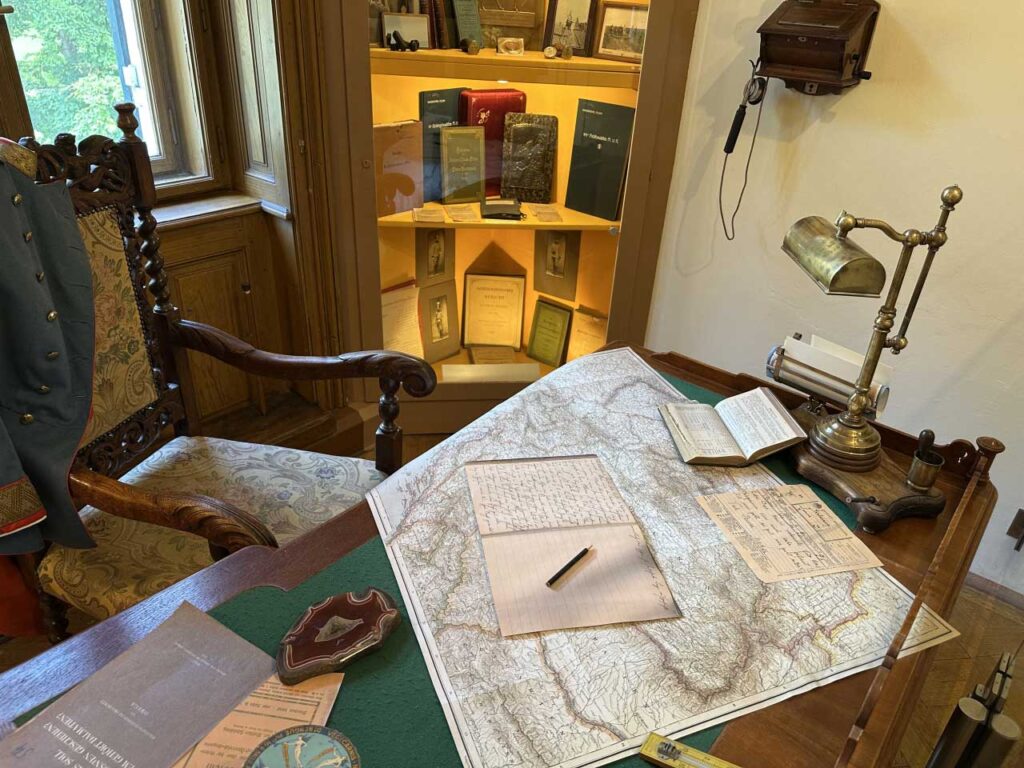

Einige Räume des Schlosses dienen als Museum, als Erinnerung an Familienmitglieder, an das Auftreten in der Öffentlichkeit, privaten Gegenständen, Fotos und Gemälde. Franz Ferdinand war ein leidenschaftlicher Jäger, viele Trophäen und Waffen sind ausgestellt. Laut seinen eigenen penibel geführten Jagdbüchern sollen es 289.143 Tiere gewesen sein!

Nach einer herzlichen Verabschiedung traten wir den Heimweg an und verbrachten nach diesem intensiven Tag den Abend jeder auf seine Weise.

Fünfter Reisetag: Lobau, Aspern und die Türkenbelagerung

Nach der morgendlichen Einführung durch unseren Reiseleiter fuhren wir in die Lobau auf den Spuren Napoleons. Die Donau war zu seiner Zeit unreguliert, bildete viele Seitenarme, Altwasser und Inseln. Sie war eine wichtige Handelsroute und ein strategisch wichtiger Fluss für Truppenbewegungen. Die Reisegruppe marschierte zu den Orten, an den die französische Armee die Überquerung durchführte und diskutierte den Schlachtplan Napoleons.

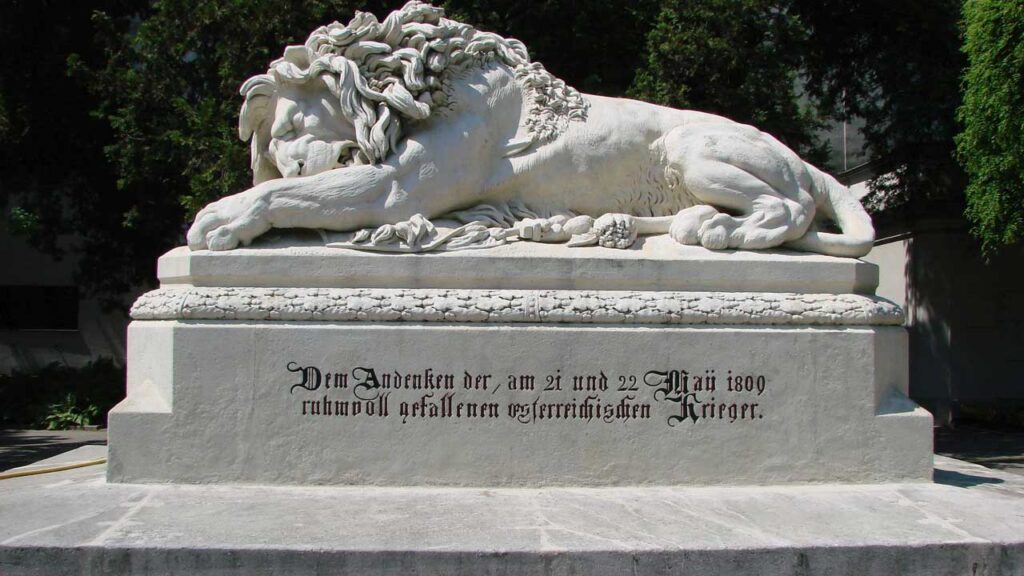

Was lag nach dem Aufklärungsspaziergang näher, als das Mittagessen am Ufer der Donau einzunehmen und den berühmten Donaukarpfen zu probieren? Nicht jedermanns Sache, aber für Kenner ein Gedicht! Nach der Stärkung zog es uns in die Gegend des Schlachtfeldes (heute Teil des 22. Wiener Bezirks). Ein privater Verein gründete und pflegt zwei Museen in Erinnerung an die grosse Schlacht bei Aspern, in der Erzherzog Karl von Österreich, der die österreichische Armee kommandierte, den Sieg davontrug. Eines davon ist der Schüttkasten in Essling, ein ehemaliger Getreidespeicher, den Napoleon mit 400 Mann zu einem strategischen Stützpunkt besetzte. Ein Besuch vor Ort zeigt in einem Diorama mit über 8500 Figuren detailgetreu und eindrücklich die Aufstellung der feindlichen Armeen. Uniformen, Waffen, Briefe, Zeugen der militärischen Auseinandersetzung sind zu bestaunen. Es ist ein berührendes Andenken an die über 20.000 Toten und Verwundeten auf beiden Seiten. Das zweite kleine Museum befindet sich in der Sebastianskapelle in Aspern, in dem noch mehr Erinnerungsstücke aufbewahrt werden. Auf dem kleinen Platz vor der Kapelle liegt auf einem Postament ein mächtig hingestreckter, sterbender Löwe. Er bedeckt mit seinem Körper einen napoleonischen Adler und den Imperatorenmantel.

Das Monument erinnert an die gefallenen österreichischen Krieger in der Schlacht um Aspern im Mai 1809. Regelmässig finden im Mai Gedenkfeiern beim Löwen statt, wobei die ehemaligen Feinde, Franzosen und Österreicher, Seite an Seite der damaligen Opfer gedenken.

Eine weitere kriegerische Auseinandersetzung erklärte uns unser Reiseleiter vom Leopolsberg, dem Wiener Hausberg aus.

Die zweite grosse Türkenbelagerung 1683 konnte nur durch die «Entsatzarmee des Heiligen Römischen Reich und Polens» gestoppt werden. Über die westlichen und nordwestlichen Routen zwischen Kahlenberg und Leopoldsberg stiessen die polnisch deutschen Fusstruppen vor. Angeführt vom Polenkönig Jan III. Sobiesky stürmte die Elitetruppe der Husaren vor und entschied die Schlacht. Den Osmanen war durch die Niederlage die Eroberung Wiens misslungen und die Kontrolle über Mitteleuropa verwehrt.

«Die Belagerung führte zu einer stärkeren Verteidigungsstrategie in Europa und stärkte das Bewusstsein für Notwendigkeit einer gemeinsamen europäischen Verteidigung». Fast 350 Jahre später werden in Europa die gleichen Parolen laut. Ich verweise auf den immer wieder getätigten Ausspruch des ehemaligen österreichischen Bundeskanzlers Bruno Kreiskys: »Lernen Sie Geschichte, ja»! Der grandiose Rundblick vom Leopoldsberg auf die Stadt Wien, die Donau, das Wiener Becken und den Wienerwald sowie der feine Aperitif brachte die Gesellschaft wieder zurück in die friedliche Gegenwart. Der Tag wurde auf echt wienerische Art beendet: in der Hochburg des Tafelspitzes, im Restaurant Plachutta, bekamen wir diese legendäre Speise serviert.

Letzter Reisetag: Kunsthistorisches Musuem

Ein gemeinsamer Besuch im kunsthistorischen Museum am Ring mit einer hevorragenden, privaten Führung durch die unendlich grosse und wertvolle Sammlung, deren Grundstock die enorme Sammlertätigkeit der Habsburger über Jahrhunderte bildet, rundet die Wienreise ab. Inmitten der beiden Museen, dem kunst- und dem naturhistorischen Museum, thront Kaiserin Maria Theresia und blickt hoheitsvoll hinunter. Sie ist von ihren vier wichtigsten Beratern begleitet: ihrem Leibarzt Gerhard van Swieten, dem Kanzler Klemens Metternich, dem Finanzminister Franz de Paula Colloredo und dem General Prinz Eugen von Savoyen.

Der Rest des Tages bis zum Abflug nach Zürich wurde individuell verbracht.

Ein herzliches Dankeschön gilt dem umsichtigen, kompetenten Reiseleiter David Accola für die ausgewogene Gestaltung der Wien-Reise. Mit den Worten Kaiser Franz Josephs I. schliesse ich den Überblick der sechs Reisetage: «Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut»!

Aktualisiert am 20/07/2025