Aufgegebene Lösungen für neue Bedrohungen?

Inhalt aktualisiert am 27.01.2026

Reiseleitung: Divisionär a D Andreas Bölsterli

Zwei Reisetage

Erweiterte Wiederholungsreise (2023)

Kulturanteil: **

Ein Muss für alle, die sich für die Geschichte unserer Grossen Verbände interessieren und sich gleichzeitig mit der Frage nach dem „wie weiter“ beschäftigen wollen.

Thematische Umschreibung

Im Jahr 1958 herrscht der «Kalte Krieg» und der «eiserne Vorhang» trennt Europa. Die bipolare Bedrohung macht die Unterscheidung in «Gut» und «Böse» ist einfach. „Alle roten Pfeile kamen aus dem Osten“, so der Untertitel eines Buches aus der Feder von Hans Rudolf Fuhrer.

Es ist dannzumal auch völlig unbestritten, dass die Schweiz unabhängig ist und neutral – und zwar «bewaffnet neutral». Die Bedeutung dieser bewaffneten Neutralität ist von so grosser Bedeutung, dass 1958 die Frage diskutiert wird, ob die Schweiz Atomwaffen besitzen sollte. Im Rahmen des Disputs zum Thema erkennt man aber auch, dass die teuren Atomwaffen auf Kosten der konventionellen Ausrüstung gehen würden. Die Unterzeichnung des Atomsperrvertrags 1969 beendet schliesslich die Atomwaffen-Diskussion.

Über einen Zeitraum von rund 30 Jahren werden die Streitkräfte gemäss des Armeeleitbildes bis 1994 kontinuierlich ausgebaut. Die «Armee 61» ist die grösste Milizarmee der Schweizer Geschichte. Sie umfasst noch Anfang der 90er-Jahre über 700’000 Armeeangehörige. Ihr Leitbild zielt auf eine «flächendeckende Abwehr» mit der Fähigkeit zum Gegenschlag ab. Die Konzeption vom 6.6.66 bildet diese Gedanken ab und prägt die Kampfführung auch geografisch durch die Vorgabe „Kampf ab Landesgrenze“ im starken Infanteriegelände des Jura und die Optionen der Gegenschläge der Mechanisierten Divisionen auf durchgebrochenen Gegner in den Kampfräumen der Felddivisionen.

Die Milizarmee ist auch dank des Konsenses zum Verständnis der Ost-West Bedrohung bis tief in die 80er-Jahre eng mit wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen verwoben. Kleine wie grosse Unternehmen akzeptieren weitgehend klaglos, dass ihre Fachkräfte jährlich mehrere Wochen Militärdienst leisten und am Arbeitsplatz fehlen.

Nach dem Ende des Kalten Krieges muss sich die Armee neu orientieren und ihre Existenz rechtfertigen. Wer ist der neue Feind? Was sind die grössten Bedrohungen für die Schweiz?

Die «Armee 61» mit ihrer flächendeckenden Rundumverteidigung weicht dem neuen Leitbild der «Armee 95» und einer als «Dynamische Raumverteidigung» bezeichneten Einsatzdoktrin. Ende der 1990er-Jahre beginnt die Planung der «Armee XXI». Sie bringt eine weitere deutliche Reduzierung der Mannschaftsstärke mit sich. Dieser Entwicklung folgt bis 2022 die Weiterentwicklung der Armee (WEA). Sie will die Armee wieder stärker regional verankern und Ausrüstung und Ausbildung verbessern.

Die Ausgaben für die militärische Landesverteidigung sinken innert rund 20 Jahren von 1.7 Prozent auf 0.8 Prozent des Bruttoinlandprodukts. Auch der Anteil am gesamten Bundeshaushalt reduziert sich um über die Hälfte.

Heute, mit der Rückkehr der aggressiven Machtpolitik an vielen Orten in der Welt und den aktuellen Kriegsschauplätzen in der Ukraine, im Nahen und Mittleren Osten und am Horn von Afrika suchen viele Staaten wieder nach einer Doktrin und nach einer Streitkräfteplanung und -Finanzierung, die Antworten auf diese Zeitenwende geben soll. Die Schweizer Armee will sich wieder spezifisch auf die Verteidigungsfähigkeit vorbereiten und Doktrin und Beschaffungen darauf ausrichten. In diesem Sinne hat das Modell Konzeption 6.6.66 plötzlich wieder prüfenswerte Aspekte, die im Rahmen dieser Reise diskutiert und aufgezeigt werden sollen.

Programm

Erster Reisetag: Freitag, 29. August 2025

08.00 Uhr: Fahrt im Car von Zürich über Niederweningen, Siglistorf und Mellikon nach Zurzach an den Rhein. Hier im „Flecken Zurzach“ erfolgt in einem der ehemaligen Messehäuser mit ihren berühmten Innenhöfen die thematische Einführung in die Reise, ergänzt mit einer Kaffeepause.

In Rietheim beurteilen wir am Rhein das Übersetzen von Angriffskräften im Gelände und besuchen im Aufstieg ins Mettauertal die Sperrstelle Mettau. Weiter geht die Fahrt ins Städtchen Laufenburg. Die Stadt mit Teilen in zwei Ländern wird nach dem Mittagessen im Rahmen einer Stadtführung vorgestellt. Ergänzend wird das Thema der „Wahrung der Neutralität“ (WN 87) und deren Einfluss auf die Kampfplanung beleuchtet.

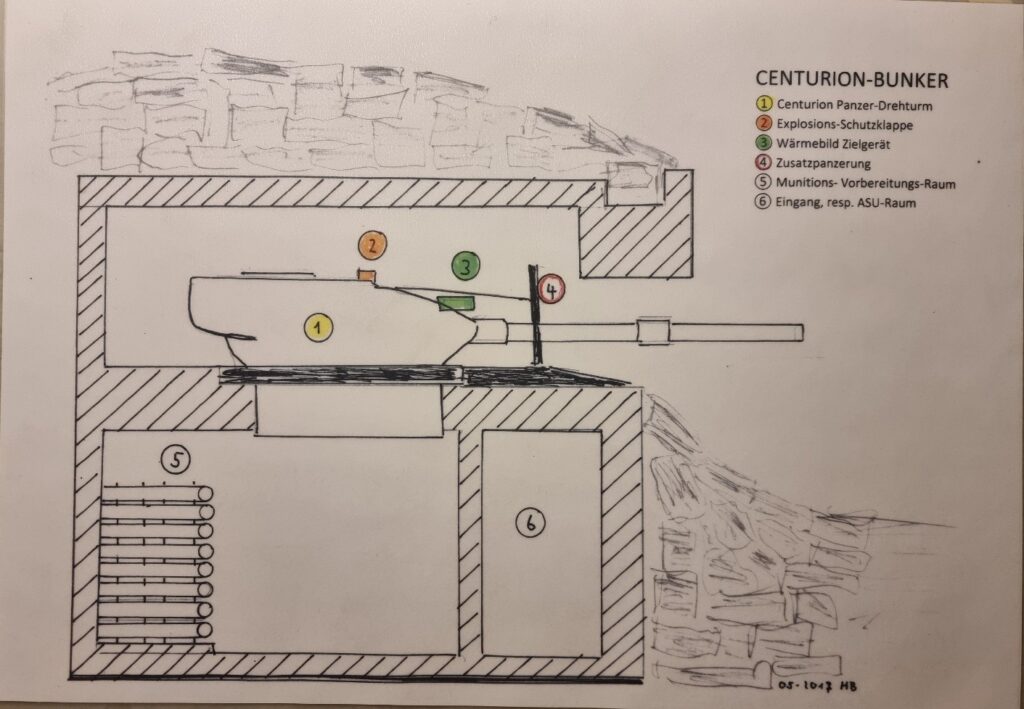

Unsere Reiseroute folgt nachmittags zuerst der Bözbergachse zu einer Sperrstellung mit einem Centurion Bunker und führt nachher weiter entlang der Staffeleggachse zum Kommandoposten der Grenzbrigade 5. Der erste Tag wird mit dem Blick vom Bözbergplateau ins Wasserschloss nach Brugg abgeschlossen. Zimmerbezug (***) in Windisch, Abendessen und Übernachtung im Hotel.

Zweiter Reisetag: Samstag, 30. August 2025

Frühstück und Check-out: Einführung in den zweiten Reisetag, den wir mit dem Besuch des Klosters Königsfelden mit seinen weltberühmten Glasmalereien beginnen. Die Klosterkirche wurde 2024 renoviert und öffnete im März 2025 wieder ihre Tore für die Besucher.

Im Birrfeld und entlang der Reuss werden die Aufträge der Truppen der Felddivision 5 erläutert und im Gelände vorgestellt. Mittagessen in Fislisbach. Anschliessend Besuch der Ruine Stein in Baden. Der dortige Standort ermöglicht den Einblick ins Limmattal und in den urbanen Raum der Agglomeration. Wir wechseln auf die linke Seite der Limmat um aus Sicht eines potenziellen Angreifers den Raum um Dietikon und den Mutschellen beurteilen zu können.

Zum Schluss führt die Reise auf den Hasenberg (Mutschellen) für die Zusammenfassung der Reise, die gegen 18.15 Uhr wieder in Zürich endet.

Bestellung Reisedokumentation

Die Reisedokumentation ist erwerblich.

ZUR SAMMLUNG UNSERER REISEDOKUMENTATIONEN

DIESE REISEDOKUMENTATION BESTELLEN

Der Reisebericht von Oberst i Gst a D Urs Ursprung

Vorbemerkung

Die Reise ist weitgehend nach der Ausschreibung durchgeführt worden. Zudem kann auf die vorbildlichen und instruktiven Unterlagen verwiesen werden. Ich konzentriere mich auf einige wenige Eindrücke aus der erlebnisreichen und vielseitigen Zweitagesreise.

Der Reiseleiter, Div a D Andreas Bölsterli, deklarierte die Reise bescheiden als eine Wiederholung einer früheren Reise (2023). Die Wiederholung betraf allerdings nur das Thema und einen der behandelten Grossen Verbände (die Gz Br 5). Diesmal (2025) sind im Brigaderaum ganz andere Räume und Anlagen besucht worden als 2023, bis auf den Brigade-KP.

Konzentration auf den Kalten Krieg

Die «Fünfte», wie die Felddivision 5 im Volksmund genannt wurde, bestand in wechselvoller Zusammensetzung von 1875 bis 2003, von 1911 bis 1938 trug sie gar eine andere Nummer (4. Division). Sie wurde wie alle Felddivisionen mit der Armeereform XXI aufgelöst. Die Grenzbrigade 5 entstand 1938 dank massgeblicher Initiative und Vorarbeit durch die Felddivision 5. Sie wurde – wie alle Grenzbrigaden – 1994 (Reform A 95) aufgelöst. Die Geschichte der beiden traditionsreichen Grossen Verbände ist anschaulich publiziert worden. Die GMS-Reise konzentrierte sich auf den Kalten Krieg und basierte auf den jüngsten (letzten) Befehlen zum Armeedispo «Zeus» (Fassung 1990). Mit der Armeereform 95 wurde diese gründliche Vorbereitung auf operativer Stufe abgeschafft.

Im Kalten Krieg kam der angenommene Gegner aus dem Norden oder Nordosten, war übermächtig an mechanisierten Mitteln, schob eine tödliche Feuerwalze vor sich her, verfügte über chemische und atomare Waffen, bereitete seine Angriffe durch Spezialoperationen, Luftangriffe und Luftlandungen vor. Wenn eine Angriffswelle nicht mehr weiterkam, standen neue bereit. Trotz seiner Brutalität und Stärke war er auch berechenbar, weil er seine Schemen mittels Befehlstaktik umsetzte. Der Verteidiger konnte sich auf eine schlimme, aber klare Situation vorbereiten.

Am Ende des Kalten Krieges verfügte die Schweiz über die grösste Armee in ihrer Geschichte (800’000 AdA), die auf die Unterstützung durch eine sachkundige politische Mehrheit zählen konnte. Ab 1990 wurden Ausrüstung und die Bewaffnung gründlich modernisiert: 1993 hiessen Volk und Stände den Kauf der neuen Kampfflugzeuge FA-18 gut. Die persönliche Ausrüstung wurde auf den neuesten Stand gebracht. Beschafft wurden u.a. die Panzerfaust 91, der 12cm Minenwerfer, der Panzerjäger 90 (TOW-Piranha), das Aufklärungsfahrzeug Eagle II. Dank der Einführung des Kampfpanzers Leopard II 1988 in den Mechanisierten Divisionen konnte auch das zweite Panzerbataillon der Felddivisionen mit gegenschlagsfähigen Panzern ausgerüstet werden. Beinahe das ganze Gebiet der Feldarmeekorps war mit eingebauten Festungsminenwerfern abgedeckt. Die mechanisierte Artillerie wurde kampfwertgesteigert, was höhere Reichweiten und den Einsatz von panzerbrechender Kanistermunition bis an die Landesgrenze ermöglichte.

Die Abwehr

Nach einem langen Konzeptionstreit entschied sich der Bundesrat am 6.6.1966, also vier Jahre nach Inkrafttreten der Truppenordnung 1961, für die Gefechtsform der Abwehr. Sie war ein typisch schweizerischer Kompromiss, nämlich eine Kombination von Verteidigung und Angriff, gut anpassbar an das Gelände und die vorhandenen Mittel. Für die Führung allerdings war die Abwehr eine sehr anspruchsvolle Gefechtsform. Sogar der Stützpunktkommandant hatte vielseitige Auflagen im Interesse von möglichen beweglichen Einsätzen und im Interesse der Logistik für andere Verbände umzusetzen. Die Gegenschläge der Panzerverbände bedingten eine gründliche Vorbereitung und präzise Absprachen mit den Verantwortlichen an den unzähligen Stützpunkten und Sprengobjekten. Ein Gegenschlag ins Reusstal hätte vom Uetliberg aus eingesehen werden können. Der ehemalige Kdt des Pz Bat 25 berichtete an der Reise, dass man deshalb geplant habe, den Uetliberg einzunebeln.

Die Grenzbrigade 5

Die Grenzbrigade 5 war ein operativer Sperrverband. Sie hatte (1) die Zerstörung der Rheinübergänge sicherzustellen, (2) einen Stoss ins Wasserschloss, der grenznahen Eintrittspforte zum Mittelland, zu verhindern und (3) sich Stössen durch ihren Raum aus allen Richtungen zu widersetzen. Ihr langanhaltender Erfolg war auch für die Felddivision 5 lebenswichtig, denn er brachte Zeit für den Bezug des Dispositives und für den aufwändigen Aufbau der Feldbefestigungen. Das Feldarmeekorps 2 war sich der grossen Bedeutung der Brigade bewusst und verstärkte diese schon in den Grundbefehlen mit einem Auszugsregiment (Inf Rgt 16), mit Artillerieverbänden, mit Flab und mit zwei PAL-Kp.

In der Brigade dominierte die Kampfform der Verteidigung mit einem dichten Netz von Stützpunkten, Sperren, Hindernissen, Sprengobjekten, Unterständen, Panzerabwehrstellungen, festen Verteidigungsanlagen und eingebauten Verbindungsleitungen für Führung und Feuerführung. Alleine am linken Aareufer zwischen Böttstein und Brugg bestanden neun starke Sperrstellen. Allerdings verfügte die Brigade über keine Reserve. Sie bildete diese mit einem eigenen Landwehrbataillon. Die detaillierte Befehlsgebung bis und mit Stufte Stützpunkt war vorbereitet. Die meisten Angehörigen wussten, aus welchen Stellungen sie schiessen würden. Und trotz der umfassenden Vorbereitung und gelegentlicher Einübung blieb fast alles bis zur Auflösung der Brigade geheim. Auch die ansässige Zivilbevölkerung behielt ihre Beobachtungen für sich.

Die Bedeutung der Grenzbrigade wurde erst nach ihrer Auflösung sichtbar. Aus militärhistorischer Sicht ist es erfreulich, dass heute viele Bauten besichtigt werden können. Der Verein Militär- und Festungsmuseum Full-Reuenthal mit seinen 1’600 Mitgliedern betreibt (1) das Militärmuseum Full mit seiner reichhaltigen und ständig wachsenden Sammlung, (2) die bis ins Detail mit Originalteilen ausgerüstete Festung Reuenthal und (3) über 100 militärhistorische Bauten im Kanton Aargau, darunter vier Centurionturm-Bunker. An vielen Orten kann man die Anlagen und die dahinterstehende Gefechtstechnik im Gelände 1:1 begreifen. Vereinsmitglieder führten uns mit Geländefahrzeugen an interessante Orte. Wir konnten den Stützpunkt südöstlich Mettau und den noch bestückten Centurionturm-Bunker bei Hornussen begehen. Deren Umgebung wurde vorgängig freigemäht.

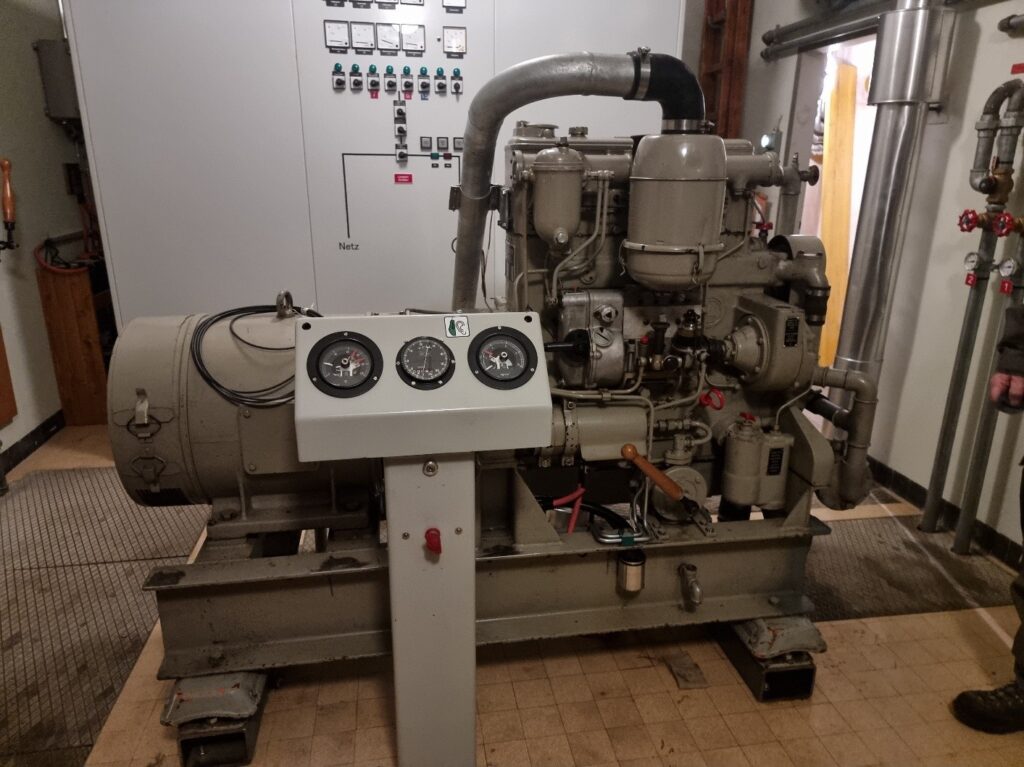

Der nach 1993 stillgelegte, ausgeräumte und zugeschüttete Brigade-KP wurde in unzähligen Fronstunden ausgegraben und mit Ausrüstung aus der Zeit wieder annähernd vollständig eingerichtet. Sogar die Notstromgruppe, die Belüftung und die Kücheneinrichtung sind originalgetreu wieder funktionsfähig. Die Telefon- und Funkanlage ermöglichen Verbindungen zur Aussenwelt. Der KP war anfänglich bloss eine Telefonzentrale, die im Laufe der Zeit erweitert wurde. Er war aber bis zum Schluss verglichen mit denjenigen der anderen Brigaden eng. Der Reiseleiter, der als junger Generalstabsoffizier in diesem KP als Chef Operationen wirkte, konnte am Originalort authentisch schildern, wie intensiv, ernsthaft und gründlich im Brigadestab unter einem Regierungsrat als Brigadekommandant und einem Bundesrichter als Stabschef gearbeitet wurde.

Kampf ab Landesgrenze

Der Rhein verband über Jahrhunderte die vorderösterreichischen Gebiete zwischen Kaiserstuhl und Kaiseraugst, war also Teil einer politischen und kulturellen Einheit. Diese lebt heute in Laufenburg unter dem Motto «zwei Länder – eine Stadt» weiter, wie der ehemalige Stadtammann von Laufenburg Aargau, Rudolf Lüscher, lebendig berichtete.

Napoleon machte den Rhein zur Landesgrenze. Aus seinem offensiven Denken heraus war ein Fluss militärisch ein bedeutendes Hindernis. Tatsächlich gab es für Angreifer im Kalten Krieg wenige Orte, die genügend Platz für einen grösseren Rheinübergang erlauben, beispielsweise in Rietheim oder beim Stauwehr Bernau. Das hilft auch dem Verteidiger. Aber der Rhein als Grenze hat für den Verteidiger den Nachteil, dass die möglichen grenznahen Stellungen fast immer auf dem Präsentierteller eines Vorderhanges liegen. Deshalb befanden sich die meisten im Kalten Krieg neu gebauten Stützpunkte hinter dem ersten Engnis des Tales. Flussübergänge sollten vor allem mit Feuer bekämpft werden. Die vielen Bunker aus dem zweiten Weltkrieg, die noch heute entlang des Rheinufers sichtbar sind, wurden lange vor Auflösung der Brigade stillgelegt.

Der Kampf ab Landesgrenze wurde wörtlich genommen. Ähnlich wie anfänglich im Ukrainekrieg wurde darauf verzichtet, Bereitstellungen jenseits der Grenze zu bekämpfen. Das wäre vermutlich schon an den fehlenden Verbindungen gescheitert. Selbstverständlich wurde die Nachrichtenbeschaffung im Vorgelände organisiert.

Die Felddivision 5 im Schlüsselgelände des FAK 2

Die Kriegsbefehle aus dem Kalten Krieg der Grossen Verbände, hier also des FAK 2, der F Div 5 und der Gz Br 5, sind erhalten geblieben. In der Felddivision 5 gab es – anders als in der Grenzbrigade – keine «scharfen» Regiments-, Bataillons- und Kompaniebefehle, sondern nur Übungsbefehle aus den taktischen Kursen, die nicht aufbewahrt wurden. Die GMS-Reise konzentrierte sich deshalb darauf, von sorgfältig ausgewählten Standorten aus einen Eindruck von den Regimentsräumen zu gewinnen.

Aufgrund der Abschnittsgrenzen hat man den Eindruck, dass der Raum dicht mit Militär belegt wurde; das war er ja gesamtschweizerisch gesehen auch. Dennoch hatten die Kommandanten schon damals Schwergewichte zu legen, und weite Gebiete konnten höchstens überwacht werden. Einen dominierenden Einfluss nahmen die Autobahnachsen (plastisch erlebbar beim Lindmühleviadukt südlich Birmenstorf) und das Schlüsselgelände des FAK 2 um das Birrfeld (Limmattal-Brugg-Lenzburg) ein. Schon damals war dieses Gebiet stark überbaut. Es gab nur wenige Orte, an denen Panzer oder weitreichende Panzerabwehrwaffen wirken konnten. Der Infanteriekampf wurde vor allem in den Wäldern und Engnissen rund um die Agglomerationen geplant. Um die Beweglichkeit sicherzustellen, wurde ein verstärktes Genieregiment rittlings der Reuss eingesetzt.

Vorbild für heute?

«Aufgegebene Lösungen für neue Bedrohungen?» hiess der anspruchsvolle Untertitel der Reise. Die Frage lässt sich nicht schlüssig beantworten. Vieles hat sich geändert seither, vor allem die noch dichtere Überbauung. Moderne Aggressoren haben heute vor allem aus der Luft ganz andere Möglichkeiten: Eigentlich ist eine gegnerische Aktion zu jeder Zeit überall möglich. Ein allfälliger Zeitgewinn mittels Grenzbrigade genügt also kaum mehr.

Die Frage ist leider eher theoretisch. Inzwischen ist Vielen bekannt, dass unser Land bei einem Angriff praktisch wehrlos daliegen würde. Schon die unterdotierten Waffen und Geräte sind – wie auf der Reise beobachtet – betriebswirtschaftlich optimal parkiert worden, sodass sie mit einfachen Voraktionen ausgeschaltet werden könnten. Die mit der Armee XXI versprochene Aufwuchs-Fähigkeit ist kaum vorhanden. Eine ernsthafte Operation «Aufwuchs» wäre entbehrungsreich, und bedingte die Entfesselung herculanischer Kräfte auf allen Ebenen. Dazu ist noch nicht einmal ein offizieller Startschuss gefallen.

Kulturelle Juwelen

In die Reise wurden geschickt kulturelle Erlebnisse eingebaut. Die Einführung fand in der «Waag» in Bad Zurzach statt, einem ehemaligen Warenmessehaus. Zurzach war schon zu Römerzeit militärisch befestigte Landesgrenze. Im barocken Gerichtssaal in Laufenburg wird noch heute unter den Bildnissen von Maria Theresia und ihrem Sohn Kaiser Josef II eidgenössisches Recht gesprochen. In Windisch zeigte Barbara Stüssi-Lauterburg die Spuren eindrücklicher Epochen auf: Das römische Lager Vindonissa, das habsburgische Doppelkloster Königsfelden, die Berner Hofmeisterei und die lange Spitaltradition, heute in Form der psychiatrischen Klinik. Barbara Stüssi-Lauterburg konnte die berühmten Kirchenfenster erklären, die nach gründlicher Restaurierung in neuem Glanz erstrahlen. Diese bedeutenden Fenster wurden geschaffen, als die mächtigen Habsburger nach der Ermordung ihres Königs Albrecht (1308) durch seinen Neffen am Boden lagen. Hoffnung für einen Neuanfang?

Die Reise stand auf würdigem GMS-Niveau: Perfekte Unterlagen, anregende Einführungen, überlegte Standortwahl, aktive Beiträge der Teilnehmenden, geistreiche Stimmung. Der Name und die Qualität des neuen Hotels «CENTURION Tower» in Windisch passten perfekt zur Reise.

Aktualisiert am 27/01/2026