Die Verteidigungskonzeption vom 6.6.1966 am Beispiel des Feldarmeekorps 2

ZUR BILDERGALERIE

Inhalt aktualisiert am 09.06.2025

Reiseleitung: Div a D Andreas Bölsterli

Zwei Exkursionstage

Neue Reise

Ein Muss für alle, die sich mit den Dispositiven „Grosser Verbände“ während des Kalten Kriegs auseinandersetzen wollen.

Thematische Umschreibung

Der «Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung über die Konzeption der militärischen Landesverteidigung vom 6. Juni 1966» oder in Kurzform – «Die Konzeption vom 6.6.66» beendete eine über 20 Jahre dauernde Debatte über die Art und Weise der Landesverteidigung und den Einsatz der Armee während des Kalten Krieges. Zwischen 1951 und 1966 wurde die Armee dreimal markant reformiert bis mit der Konzeption 66 ein mehr oder weniger gemeinsamer Nenner zu Bedrohung, zur Aufgabe der Armee, sowie deren Ausrüstung und Kampfweise gefunden wurde. Weg von der Réduit Strategie hin zur Abwehr und dem Kampf ab Landesgrenze in der Tiefe des Raumes. Die Konzeption 66, entstanden aus der im Kalten Krieg klar messbaren bipolaren Bedrohung, war auch Grundlage für die Doktrin, die Planung und die Finanzierung der Armee. Sie war damit umfassend und eigentlich bis in die heutige Zeit einmalig.

Heute, mit der Rückkehr der aggressiven Machtpolitik an vielen Orten in der Welt und dem aktuellen Krieg in der Ukraine suchen viele Staaten wieder nach einer Doktrin und nach einer Streitkräfteplanung und -Finanzierung, die Antworten auf diese Zeitenwende geben soll.

In diesem Sinne hat das Modell Konzeption 6.6.66 plötzlich wieder prüfenswerte Aspekte, die im Rahmen dieser Reise diskutiert und aufgezeigt werden sollen.

Die Reise beginnt in Basel und damit mit einem Strauss an Themen, die sich im Dreiländereck der Schweiz präsentieren. Der Neutralitätsschutzdienst (NSD), die Kontrolle der Grenzen und der Umgang mit Grenzgängern, aber auch die kritischen Infrastrukturen und wirtschaftlichen Abhängigkeiten am Beispiel des Rheinhafens. Die verschiedenen Ansätze zur militärischen Organisation in der Stadt werden erörtert und die Rollen des NSD Bataillons und des Stadtkommandos werden vorgestellt.

Am Nachmittag des ersten Tages geht es um den Kampf entlang der Achsen durch den Jura, exemplarisch am Beispiel der Grenzbrigade 4 und einiger ihrer Befestigungen aus dem Kalten Krieg erläutert. Dies getreu der Konzeption vom 6.6.66: «Es geht darum, mit Teilkräften die Vormarschachsen mehrmals zu unterbrechen».

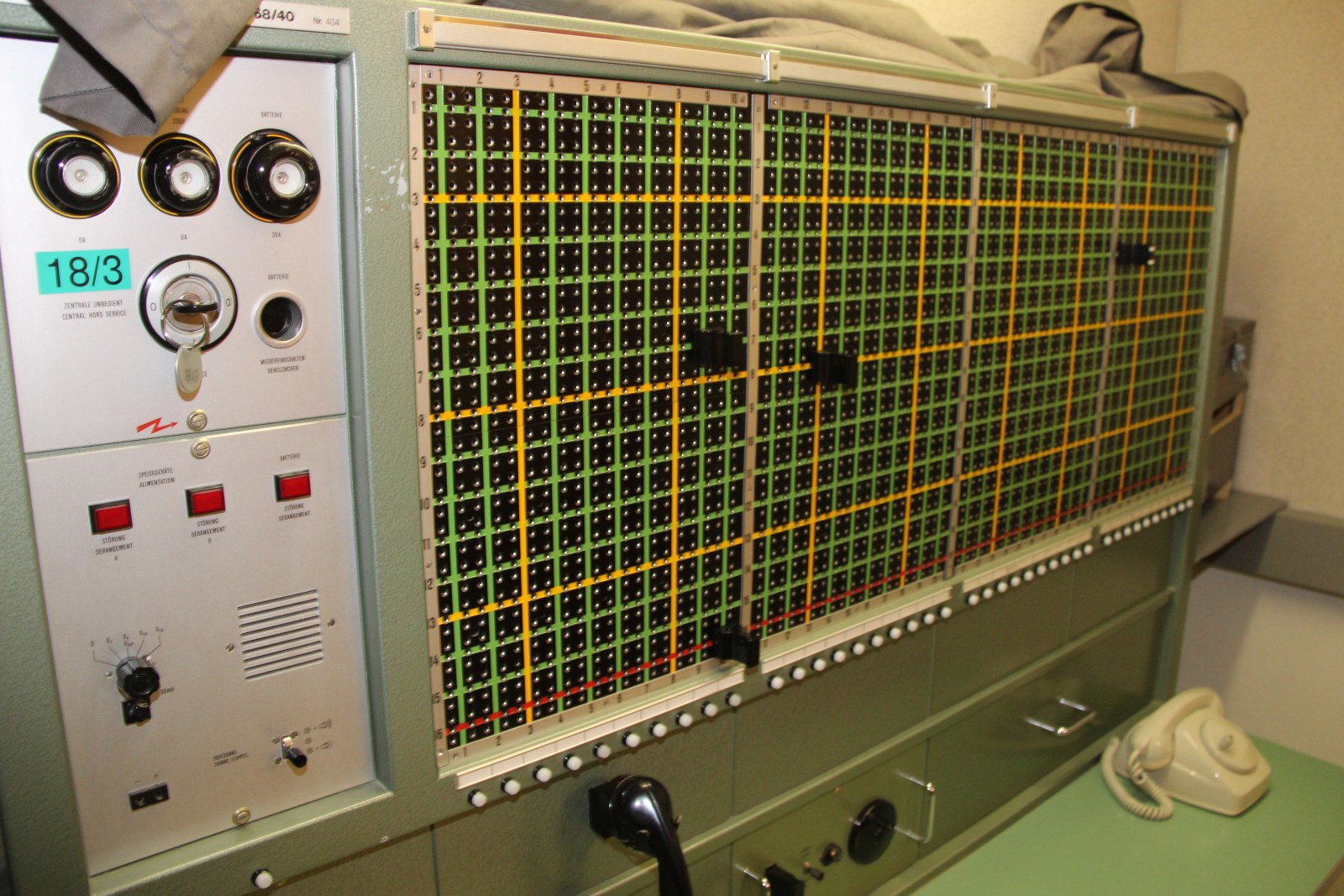

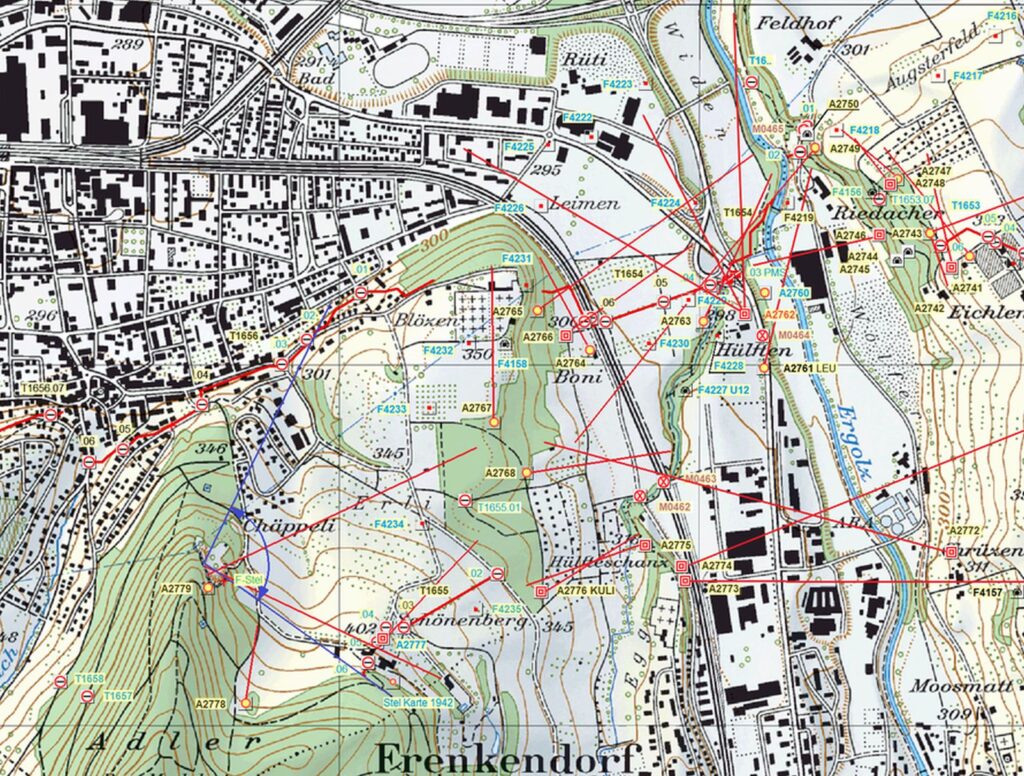

In einem der letzten Engnisse vor dem Austritt ins Mittelland an die Ost-West Hauptachse besuchen wir am zweiten Reisetag den ehemaligen KP der Grenzbrigade 4, hören Zeitzeugen aus den ehemaligen Grossen Verbänden des Feldarmeekorps 2 zu, die über die Herausforderungen von Planung und Absprache für einen Gegenschlag sprechen. Anschliessend werden verschiedene Räume im Gelände besucht. Einerseits das Infanteriegelände im Oberaargau der damaligen Felddivision 8 und andererseits Bereitschaftsräume der Panzer Regimenter die sich für den Einsatz gemäss Konzeption 6.6.66 bereithalten: «Die gepanzerten Verbände der Mechanisierten Divisionen werden zu Gegenschlägen gegen feindliche Kräfte eingesetzt, die in unsere Abwehrräume eingebrochen sind…».

Diese ehemaligen Gegenschlagsräume sind aber heute meist sogenannt «Urbanes Gelände». Unterbrochen wird die Begehung im Gelände durch den Besuch des Klosters St.Urban. Die Reise endet in Olten am Bahnhof.

Programm

Erster Exkursionstag: Freitag, 13. September 2024

Bis 07:45 Uhr: Individuelle Anreise nach Basel SBB. 08:00 Uhr: Transfer mit dem Car in die Altstadt. Führung und Kaffeepause im Rathaus. Transfer in den Rheinhafen.

Einführung zum Verteidigungskonzept und Ausführungen im Hafenmuseum zu spezifischen Themen der Grenznähe im Dreiländereck. Rheinfahrt und Mittagessen bei der Safranzunft. Fahrt zum Badischen Bahnhof und Führung durch dessen unterirdische Verbindungstunnels. Transfer nach Frenkendorf. Besichtigung der Sperrstelle Hülften und des dortigen Infanteriewerks.

Fahrt nach Balsthal, Zimmerbezug (***), Abendessen und Übernachtung.

Zweiter Exkursionstag: Samstag, 14. September 2024

Frühstück und Fahrt nach Lobisei. Besichtigung des KP der Grenzbrigade 4 und Ausführungen zum Dispositiv. Kaffeepause. Mittagessen in St. Urban. Führung durch die ehemalige Klosteranlage. Weiterfahrt und Ausführungen unterwegs via Zofingen und Schwarzenbach nach Olten. Abschluss der Reise am Bahnhof Olten gegen 18:00 Uhr.

Hat das alte Modell eine Zukunft?

Unter diesem fragenden Titel führte im September 2024 die zwei Tage dauernde Exkursion unter Leitung von Divisionär a D Andreas Bölsterli in die Nordwestecke unseres Landes. Anstelle eines klassischen Reiseberichts unterzieht der Schreibende das Fragezeichen einer persönlichen Analyse und weiss, mit seinen Ausführungen möglicherweise den Unmut vieler GMS-Mitglieder zu befeuern. Wenn ja, dann ist das gut so: Das Thema der Diskussion über die Landesverteidigung ist endlich wieder salonfähig und politisch ein – für viele gewählte Parlamentarier und Bundesratskandidaten – offensichtlich zu heisses Eisen.

Eine persönliche Einschätzung von David Accola

Das alte Modell? Nun ja: nächstes Jahr sind 60 Jahre vergangen, dass die „Konzeption vom 6.6.66“ in Kraft gesetzt wurde. Weg von der Réduitstrategie! Hin zur grenznahen Landesverteidigung, hin zur legendären Dissuasion! Dass dabei zuvor während 20 Jahren über richtig und falsch gestritten wurde, ist bekannt und als „Konzeptionsstreit“ wesentlicher Bestandteil schweizerischer Militärgeschichte. Viele unserer Mitglieder sind militärisch mit dieser „Armee 61“ gross geworden. Der 1989 vermeintlich als beendet erklärte „Kalte Krieg“ prägte unsere militärische Vorstellung einer glaubwürdigen Landesverteidigung und überzeugte grosse Teile der Bevölkerung von der Notwendigkeit eines persönlichen Beitrags jeder und jedes Einzelnen zugunsten unseres Landes und damit zur Erhaltung traditioneller Werte.

Der Fall der Berliner Mauer und die Auflösung der UdSSR leiteten die Wende ein. Friedensdividenden wollten entrichtet werden, zwei Armeeabschaffungsinitiativen (1989 und 2001) wurden dem Volk zur Abstimmung vorgelegt. Während die erste Vorlage noch im politischen Gegenwind der „Friedensbewegten“ stand und erstaunlich viel Zustimmung erhielt, stand die Abstimmung 10 Jahre später im düsteren Licht der Ereignisse von 9/11, dem Terroranschlag von al-Qaida in den Vereinigten Staaten.

Gespart musste aber werden: Die Rüstungsausgaben wurden nahezu auf null zurückgefahren und die Betriebskosten, auch für die Mitarbeitenden des VBS spürbar, stark reduziert. Nicht mehr benötigte Infrastrukturen wurden zu Schrottpreisen liquidiert. Konkret: die Verteidigungsausgaben wurden der betriebswirtschaftlichen Prämisse untergeordnet. Was nur kostet und nichts bringt, ist abzustossen. Gewinne fliessen in die allgemeine Bundeskasse und werden anlässlich der jährlichen Budgetdebatte vornehmlich durch die Linken mit grossen Suppenlöffeln in andere, noch grössere Töpfe verteilt. Wer sich für die Armee stark macht, bewegt sich auf dem politischen Glatteis, gilt als Ewiggestriger oder gar als «alternder Eisenfresser mit Betonkopfsyndrom».

Es wäre aber vermessen zu sagen, dass allein die Finanzen daran Schuld tragen, dass unsere heutige Verteidigungsfähigkeit als unzureichend beurteilt werden muss. Nach Wegfall einer Bedrohung durch die Staaten des Warschauer Vertrages fehlte schlicht ein vorstellbarerer «Sparringspartner», um die Notwendigkeit einer glaubwürdigen Verteidigungsbereitschaft auf dem politischen Parkett prominent zu verankern. Eine Folge dieser Gutgläubigkeit: der massive Abbau an Grossen Verbänden und insbesondere des personellen Bestands unserer Armee. Man erinnere sich: 600’000 Armeeangehörige in der Armee 61, 360’000 in der Armee 95, 120’000 in der Armee XXI und aktuell im Rahmen der Weiterentwicklung der Armee (WEA) 100’000 Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten im Sollbestand.

Wollte man also das «Alte Modell» reaktivieren, bedürfte es nebst den zwar gesprochenen, aber noch nicht investierten Rüstungsgeldern hauptsächlich eines massiven Aufwuchses der Bestandeszahlen. Das Dienstleistungsmodell – oder nennen wir es beim Namen – die Dienstleistungspflicht, muss neu definiert werden. Mit einer «freiwilligen Milizarmee», wie der Artikel 59 der Bundesverfassung («Jeder Schweizer ist verpflichtet, Militärdienst zu leisten. Das Gesetz sieht einen zivilen Ersatzdienst vor») derzeit umgesetzt wird, lässt sich die Verteidigung unseres Territoriums nicht umsetzen. Dass bereits die Revision des Dienstleistungsmodells politisch auf Gegenwehr stösst, mag mitunter auch ein Grund zum Rücktritt unserer Verteidigungsministerin gewesen sein. Allen Kritikern zum Trotz sei festgehalten: Viola Amherd hat ihre Aufgabe gut gelöst, zumindest besser als ihre rechtsbürgerlichen Vorgänger im so unbeliebten «Heissen Kartoffelamt» eines Chefs oder einer Chefin des VBS.

«Le terrain dirige, le feu décide!» Sie kennen diese napoleonische Binsenwahrheit. Das Gelände ist da, die Konzeption vom 6.6.66 berücksichtigte dieses in vorbildlicher Weise hinsichtlich der Verteidigung und verstärkte dieses «auf die Zähne bewaffnet». Der Bau einer grossen Zahl an befestigten Sperrstellen und Sprengobjekten (vorab in Grenznähe) war das Resultat entsprechender Überlegungen. Die legendären Artilleriewerke am Gotthard, in St. Maurice und in Sargans wurden aufgerüstet und mit damals moderner Feuerkraft ergänzt. Der Wirkungsraum der 12 cm Festungsminenwerfer umfasste nahezu den ganzen Grenzraum, ohne allerdings (mit zwei Ausnahmen) auch nur einen Meter des operativen Vorfelds zu bestreichen.

Operatives Feuer war nie vorhanden und der Einsatz von Feuermitteln auf grenznah stehende Angriffsarmeen nach dem Verzicht der Luftwaffe auf die Erdkampfkompetenz vollends ausgeschlossen. Die Auslegung der Neutralität verlangte offensichtlich, zunächst etwas «auf die Birne» zu bekommen und dann angeschlagen einzugreifen. Nun ja: Neutralität ist Interpretationssache und jeder findet seine eigene Definition. Das ist aber ein ganz anderes Thema.

Also: Wollten wir das Beste aus dem Modell der früheren Verteidigungskonzeption reaktivieren, würde dies zur Folge haben:

• Personelle Alimentierung zur Besetzung der Grenzregionen in zu reaktivierenden oder neu zu erstellenden, auf jeden Fall aber modern zu bewaffnenden Sperrstellungen.

• Vollausrüstung all dieser Truppen.

• Aufbau von mobilen, top modern ausgerüsteten und rasch verlegbaren Verfügungsverbänden zur Bildung eines Schwergewichts in einem sich abzeichnenden Durchbruchsbereich eines Angreifers.

• Beschaffung von weitreichender, mobiler Artillerie mit Wirkungsbereich im operativen Vorfeld und der dazu notwendigen Beobachtungssensorik und Führungsmittel.

• Wiederaufbau eines flächendeckenden Schutzes unseres Luftraums durch boden- und luftgestützte Waffenträger.

• Umfassender Schutz aller Führungsinfrastrukturen und digital gestützter Kommunikationskanäle.

• Rückkehr zur dezentralisierten Logistik, verbunden mit der Beschaffung und Lagerung einer umfassenden Bevorratung.

Selbstredend ist diese Notwendigkeitsliste nicht abschliessend und verzichtete bewusst auf die Nennung der zahlreichen Partikularwünsche der diversen Operationssphären.

Was aber klar ist: Es bedarf der Finanzen und es bedarf der Investition in die militärische Ausbildung zur Verteidigung. Das Gros unserer heutigen Armee-Angehörigen hat die Phase des Kalten Krieges nicht erlebt, viele sind erst nach 9/11 geboren und in einer friedensbewegten Zeit aufgewachsen. Verteidigung ist für viele ein Fremdwort und daran tragen unsere aktiven Armeeangehörigen keine Schuld. Viel Arbeit und Aufwand stehen auf der «to do Liste», und es ist letztlich vom politischen Willen abhängig, wieder dort zu investieren, wo es notwendig ist und hoffentlich nicht rentieren muss

Bestellung Reisedokumentation

Die Reisedokumentation ist erwerblich.

ZUR SAMMLUNG UNSERER REISEDOKUMENTATIONEN

DIESE REISEDOKUMENTATION BESTELLEN

Stefan Gublers Bildergalerie

Aktualisiert am 09/06/2025