Réduit-Eingang im Berner Oberland

Inhalt aktualisiert am 18.10.2025

Reiseleitung: Oberst a D Kurt Steinegger

Zwei Exkursionstage

Erweiterte Wiederholungsreise (2013) unter neuer Leitung

«Ein Muss für alle, die sich einen vertieften Überblick mit Hintergrundinformationen zum Aufbau und Ende des Schweizerischen Festungsbau verschaffen möchten.»

Thematische Umschreibung

Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 setzte in Deutschland eine noch nie dagewesene Aufrüstung ein. In der Schweiz wurde die dadurch entstehende Bedrohung allerdings erst 1936 – nach der Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht in Deutschland – erkannt. Mit einer Wehranleihe von 80 Mio, welche vom Schweizervolk um das Vierfache überzeichnet wurde, sollte die seit dem Ende des Ersten Weltkrieges massiv reduzierte Armee modernisiert und in ihrer Ausrüstung dem aktuellen Stand der Wehrtechnik angepasst werden. Die bis zum Kriegsausbruch verbleibenden drei Jahre reichten jedoch trotz grosser Anstrengungen nicht aus, um die Lücken im Bereich der Rüstung sowie der Feldbefestigungen zu schliessen.

Nach der Niederlage Frankreichs 1940 zog sich das Gros der Armee ins Reduit zurück. Damit setzte eine grosse Bautätigkeit ein, um die Eingänge ins Reduit zu sichern und zu verstärken. So entstanden auch im Raum Thunersee viele sehr unterschiedliche Anlagen, welche u.a. auch den Zweck hatten, den KP des Generals in Interlaken zu schützen.

Die GMS-Exkursion ermöglicht die Besichtigung einiger dieser Werke auf der linken und rechten Seite des Thunersees und die Vermittlung von interessanten, kaum bekannten Informationen zum Festungswesen der Schweiz.

Programm

Erster Reisetag: Dienstag, 24. Juni 2025

Individuelle Anreise nach Thun. 09:30 Uhr Treffpunkt bei der Schiffsanlegestelle beim Bahnhof. Begrüssung durch den Reiseleiter und Fahrt mit dem Bus zum Artilleriewerk Faulensee. Kaffeepause und Vortrag «Der Weg zum Artilleriewerk Faulensee». Danach Besichtigung des Werks mit anschliessendem Mittagessen. Fahrt zum 12 cm Fest Mw in Wimmis und Besichtigung der Anlage. Danach Verschiebung mit dem Bus zum KP Heinrich, von welchem aus das gesamte Artilleriefeuer im Raum Thunersee geleitet wurde.

Anschliessend Verschiebung ins Hotel nach Thun. Nach dem Zimmerbezug ***, Vortrag «Planung und Bau der Festungswerke von 1880 bis heute». Abendessen und Übernachtung im Hotel.

Zweiter Reisetag: Mittwoch, 25. Juni 2025

Frühstück und Check-out. Vortrag «Planung und Bau der Festungsanlage BISON, mit Informationen zum Ende der Festungsanlagen in der Schweiz». Danach Fahrt mit dem Bus zum Rgt KP Ried und Besichtigung der Anlage.

Dann Verschiebung zum KP Goldey, dem ehemaligen Standort des Uem Rgt 1. Besichtigung und Kaffeepause in der Anlage. Danach Weiterfahrt zum Artilleriewerk Waldbrand mit Mittagessen in der Anlage. Anschliessend Besichtigung des grossen Felsenwerks. Zum Abschluss Kaffee oder Feierabendbier mit anschliessender Fahrt nach Thun (Ankunft 18:15 Uhr) für die individuelle Heimreise.

Bestellung Reisedokumentation

Die Reisedokumentation ist erwerblich.

ZUR SAMMLUNG UNSERER REISEDOKUMENTATIONEN

Der Reisebericht von Roland Kuster

Am ersten Reisetag versammelten sich in Erwartung einer spannenden Reise 18 GMS-Mitglieder bei der BLS-Schiffstation in Thun. Die nächsten beiden Tage sollen uns Aufschluss geben, was im Zusammenhang mit dem im Zweiten Weltkrieg geplanten Bezug des Reduits rund um Thun an Befestigungsbauten geplant und auch gebaut wurde.

Mit dem Operationsbefehl Nr. 13 vom 24. Mai 1941 unterstellte General Guisan die 3. Division dem 1. Armeekorps, mit dem Auftrag die Front Thunersee bei einem Angriff «bis zum Äussersten» zu verteidigen.

Es sollte sich schon bald herausstellen, dass der Zugang ins Berner Oberland ausserordentlich stark und nachhaltig befestigt wurde. Zahlreiche Anlagen und Befestigungsbauten, die bis weit in die Zeit des Kalten Kriegs noch klassiert waren und Truppen beherbergten, sind dank des unermüdlichen Einsatzes von Freiwilligen nach der Deklassierung in bestem Zustand und in originaler Ausstattung erhalten.

Vor der Besichtigung des Artilleriewerks Faulensee führte Reiseleiter Oberst a D Kurt Steinegger ins Thema ein und zeigte die Entstehungsgeschichte des Werks auf. Das Werk liegt sehr gut getarnt mitten im Dorf Faulensee. Die geschickt als Heuschober oder Gaden getarnten Geschützstände ähneln den umliegenden Wohngebäuden. Das Werk diente der artilleristischen Unterstützung der Sperrstelle Einigen–Wimmis. Es wurde nach einjähriger Bauzeit im Juli 1942 in Betrieb genommen. Die vier Geschützstellungen mit 10,5cm Kanonen sind unterirdisch mit einem Stollengang verbunden. Pro Geschütz waren 800 Granaten eingelagert. Zusätzliche 5’600 Granaten lagen in nahen Mun Depots. Wegen der nahen Wohnliegenschaften wurde aus der Anlage nie scharf geschossen. Interessant ist die Tatsache, dass bei einem Ernstfall ohnehin zuerst 2 benachbarte Wohnhäuser geräumt oder gar gesprengt worden wären. Daher mussten die Rohre und Lafetten anfangs WK jeweils ausgebaut, in anderen Anlagen eingesetzt und am Ende wieder im Werk Faulensee eingebaut werden.

Erwähnt sei, dass die aus der Werksküche stammenden Militärkäseschnitten zum Mittagessen ausgezeichnet mundeten.

Am Nachmittag stand der Besuch des 12cm Fest Mw in Wimmis auf dem Programm. Obwohl der CdA, Korpskommandant Thomas Süssli, aufgrund des aktuellen Krieges in der Ukraine in Bezug auf die unterirdische Infrastruktur einen Marschhalt bei der Veräusserung und Deklassierung der mächtigen und feuerstarken Minenwerfer Stellungen anordnete, gelang es unserem Reiseführer mit grosser Überzeugungskraft, eine Besuchsbewilligung beim LBA einzuholen, so dass wir die ein- drückliche Werferstellung besichtigen konnten.

Das Bauprogramm der 12cm Fest Mw erstreckte sich über 30 Jahre auf sechs verschiedene Bautypen. Der Werfer bei Wimmis entspricht dem zuletzt gebauten Typ F mit horizontalem Eingang, platzmässig optimiertem Grundriss und war auf 28 AdA ausgelegt. Der Zustand der Anlage ist eindrücklich. Alles clean und sauber, als hätten die letzten Truppen die Anlage am Vortag für das Urlaubswochenende verlassen.

Die Frage ist berechtigt, ob es nicht Sinn machen würde, die Anlagen des Festungsminenwerfers vorerst noch nicht zu räumen, um sie nach kurzer Vorbereitungszeit wieder aktivieren zu können. Daher war für alle Teilnehmer klar, dass keine Fotos gemacht werden durften.

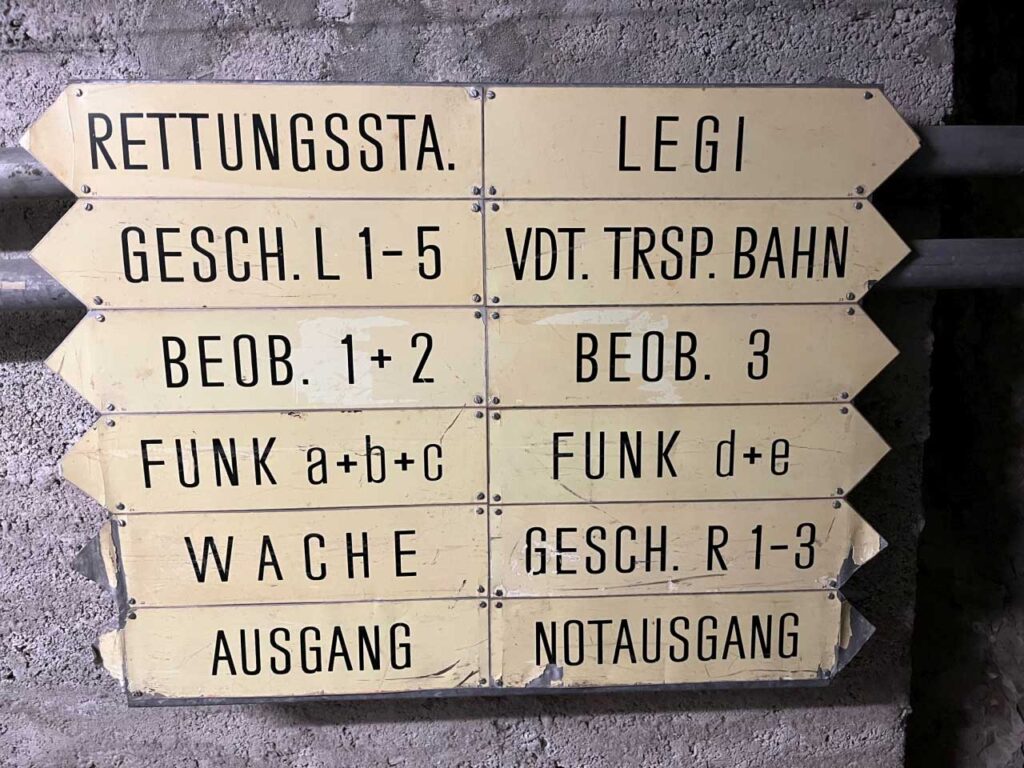

In der zweiten Nachmittagshälfte stand der Besuch des KP Heinrich, ein Felsenwerk im Hondrichhügel, an. Die Anlage wurde in den Jahren 1941-43 erstellt und 2005 ausser Betrieb genommen. Aus dieser Anlage oberhalb Spiez wurde das gesamte Artilleriefeuer von knapp 40 Kanonen aller Werke rund um den Thunersee (Aeschiried, Burg, Faulensee, Hondrich, Krattigen, Hentschenried, Legi, Mülenen, Heustrich Schmockenflue und Waldbrand) geleitet. Vier Doppelbeobachterposten, welche durch einen 320m langen Verbindungsstollen verbunden sind, ermöglichten das Beobachten der gesamten Angriffsbreite aus dem Raume Bern.

Um viele Eindrücke reicher, wurde die Fahrt ins Hotel nach Thun angetreten. Aber noch musste das Nachtessen warten. Es stand der Vortrag «Planung und Bau der Festungswerke von 1880 bis heute» auf dem Tagesbefehl. Kurt Steineggers packende Ausführungen, gespickt mit persönlichen Anekdoten aus seinem Berufsalltag und eindrücklichen Filmsequenzen, liessen uns vergessen, dass der Genuss der mittäglichen Käseschnitte schon eine Zeit her war und Verpflegungsnachschub nötig wäre. Nach Hitlers Machtergreifung nahm die Kriegsgefahr in Europa rasant zu. Das schweizerische Büro für Befestigungsbauten wuchs von anfänglich 6 auf über 200 Mitarbeitende an. Es brauchte neben besser geschützten Waffenständen auch wirksame Zerstörungen und Hindernisse im Gelände. In kurzer Zeit entstand so eine grosse Zahl von Festungsanlagen. Was im 19. Jahrhundert vorerst ohne jeglichen Komfort und ohne Haustechnik startete, wurde bald zu modernen autarken Anlagen, die über eine längere Durchhaltefähigkeit verfügten. Mit der zunehmenden Feuerwirkung moderner Waffen musste gleichzeitig der Schutz der Anlagen erhöht, die Wirkung der eigenen Waffen aber nicht eingeschränkt werden. Dies führte zu komplexen Grossanlagen mit grossen Personalbeständen und nicht zwingend erhöhter Waffenwirkung. In der Zeit des Kalten Krieges war es jedoch nicht mehr vertretbar, 300-400 Mann für 6-8 Festungsgeschütze einzusetzen. Die Anlagen wurden im Unterhalt zu aufwändig und zu teuer. Sind somit Festungen auf dem modernen Gefechtsfeld noch notwendig – oder müssten sie nicht durch mobile Systeme ersetzt werden?

Es naht das Ende der alten Festungswerke. Nachdem die ersten beiden Anlagen des Festungsminenwerfers noch «unter Fels» gebaut wurden, erstellte man die weiteren Typen als Monoblock im Tagebau. Die Anlagen sind geografisch über die ganze Schweiz verteilt, vergleichsweise kostengünstig, im Gelände kaum erkennbar und mit nur wenig Personal zu bedienen. Die Schusskadenz von 20 Schuss pro Minute war wesentlich höher als bei den alten Festungsgeschützen.

Mit der Armee 95 wurde die flächendeckende Kampfaufstellung zugunsten der dynamischen Raumverteidigung aufgegeben.

Die Geschichte nimmt jedoch unaufhaltsam ihren Lauf, und bald entsprachen auch die BISONS nicht mehr dem Stand der Technik. Dazu erfuhren wir am zweiten Reisetag, nach dem Frühstück, in einem weiteren Vortrag «Planung und Bau der Festungsanlage BISON» mehr.

Zum Schutz gegen Fliegerbomben und Artilleriebeschuss mussten massive Schutzplatten bei den Geschützstellungen eingebaut und gegen die Auswirkungen eines nuklearen elektromagnetischen Pulses (NEMP) mit Blechmantel ausgerüstet werden. Der einheitliche Bau der Anlagen unterstützte die Ausbildung und reduzierte den Betriebsaufwand. Diverse mehrstufige Notsysteme sollten das Schiessen und Überleben über lange Zeit auch bei Fremdeinwirkung ermöglichen.

Nachdem durch das damalige Bundesamt für Genie und Festungen in den Vereinigten Staaten Versuche zur Widerstandsfähigkeit von Anlagen mit Schutzplatten durchgeführt worden waren und diese gegen modernste Lenkwaffen nicht standhielten, wurde das Bauprogramm der BISON-Anlagen abgebrochen.

Als weiterer Programmpunkt am zweiten Tag stand die Besichtigung des Rgt KP Ried bevor. Der sehr einfache Bautyp wurde mit ASU-Röhren gebaut und war vor allem kostengünstig. Der Typ 6×6 Röhren KP war bei der Truppe jedoch äusserst unbeliebt, weil die engen Platzverhältnisse kaum einen vernünftigen KP Betrieb ermöglichten. So diente z.B. der Führungsraum gleichzeitig als Ess- und Rapportraum.

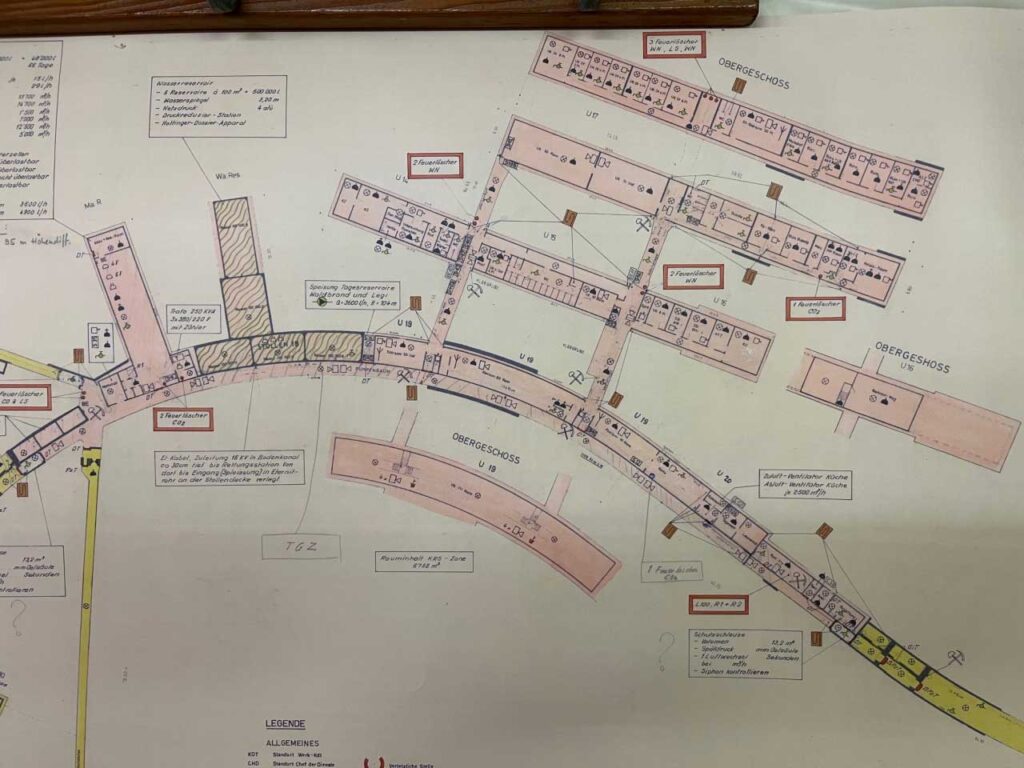

Wesentlich geräumiger war die nächste besichtigte Anlage, der Uem Rgt KP Goldey in Interlaken. 1941 wurde für eine Notstromanlage und eine Telefonzentrale eine Kaverne ausgebrochen. Diese Zentrale diente vorerst der Verbindung verschiedener Führungs- und Lo- gistikanlagen im Raum um Thun. Nach Kriegsende wurde eine moderne Telefonanlage eingebaut, um die in den umliegenden Hotels einquartierten Armeestabsteile anzuschliessen. Später wurden weitere Verwendungszwecke und Ausbaupläne (Funkzentrum des Armeehauptquartiers und der Fernbetriebsstelle für das Funkzentrum Interlaken) für die Anlage geprüft. Ab 1980 wurde die Anlage als KP des Uem Rgt 1 genutzt. Mit der Stilllegung des Militärflugplatzes in Interlaken, der Verlegung des Armeehauptquartiers und zuletzt der Umsetzung der Armee 95 wurde das Uem Rgt 1 aufgelöst. Damit wurde auch der KP Goldey stillgelegt.

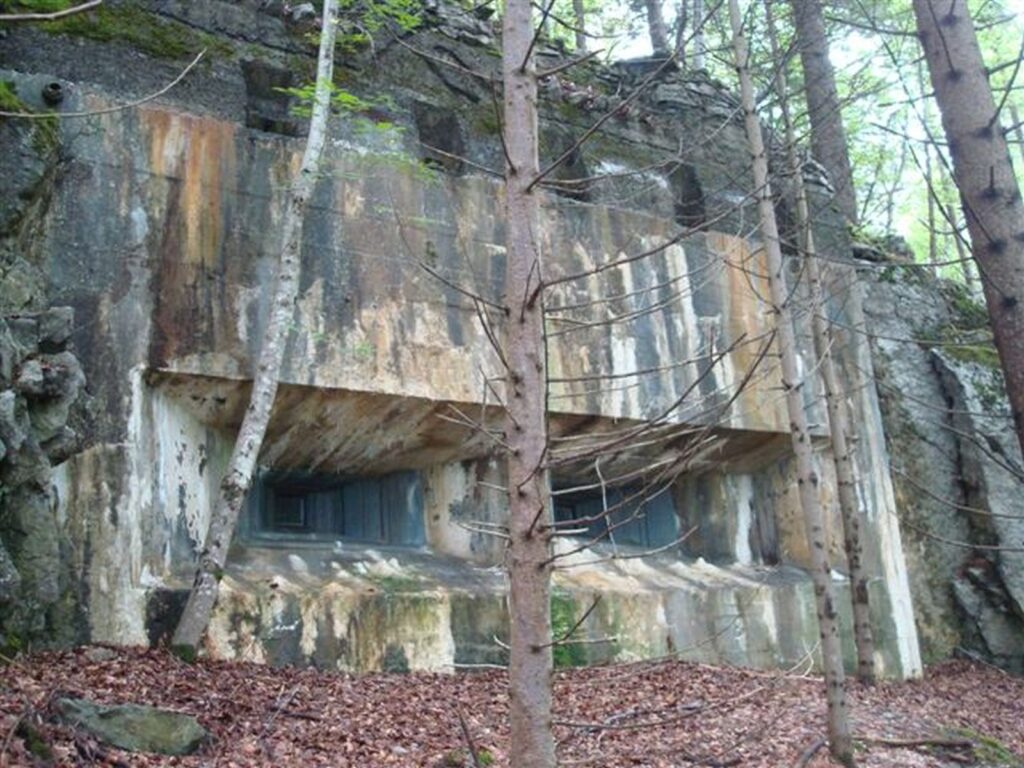

Auch für uns wurde es Zeit, den letzten Programmpunkt unserer Reise anzugehen: das Artilleriewerk Waldbrand im Felsmassiv Legi oberhalb der Beatenbucht.

Beeindruckend ist die unglaubliche Grösse des sich inzwischen in privaten Händen befindlichen Werks. Im Jahre 1941 erfolgte der Vertragsabschluss mit der privaten Baufirma Frutiger Söhne & Cie. zum Bau des Werks. Bereits im April 1942 war die Stellung für sieben Geschütze auf Feldlafetten provisorisch bezugsbereit. 1944, zwei Jahre nach Baustart, attestierte das Baubüro Schussbereitschaft.

Zwar konnte der Hauptstollen mit Lastwagen befahren werden, aber noch fehlten Mannschaftsunterkünfte, Küche und Lüftungsanlagen. Erst 1947 erfolgten die Ausbrucharbeiten für den zweistöckigen Mannschaftstrakt. Es entstanden Kantonnemente für 600 Mann. Damit konnten auch für die darüber liegende Festung Legi die notwendigen Mannschaftsräume bereitgestellt werden. Gegessen und geschlafen wurde in drei Schichten. Das Werk wurde 1986 noch mit einer neuen Ventilations- und ABC Filteranlage nachgerüstet. Das Schiessen mit Kriegsmunition, mangels anderer Optionen vor allem in den Thunersee, wurde zusehends schwieriger und nur unter massiven Auflagen möglich. Die letzten «scharfen» Granaten wurden 1958 und die letzten Inert Granaten im Jahre 1979 in den Thunersee abgefeuert. Heute beherbergt das weitläufige Werk eine umfangreiche private Waffen- und Fahrzeugsammlung.

Eine beeindruckende GMS-Reise geht zu Ende. An dieser Stelle sei unserem Reiseleiter, Oberst a D Kurt Steinegger, für seine detailreichen Schilderungen und die präzise Organisation aufs Herzlichste gedankt. Mit packenden und träfen Kommentaren, die auf einem grossen Wissen zu den präsentierten Anlagen basieren, fesselte er die Teilnehmenden während der beiden Reisetage.

Herzlichen Dank Kurt, und auf anderes Mal!

Aktualisiert am 18/10/2025